Formats courts dans le numérique : que reste-t-il de l’analyse ?

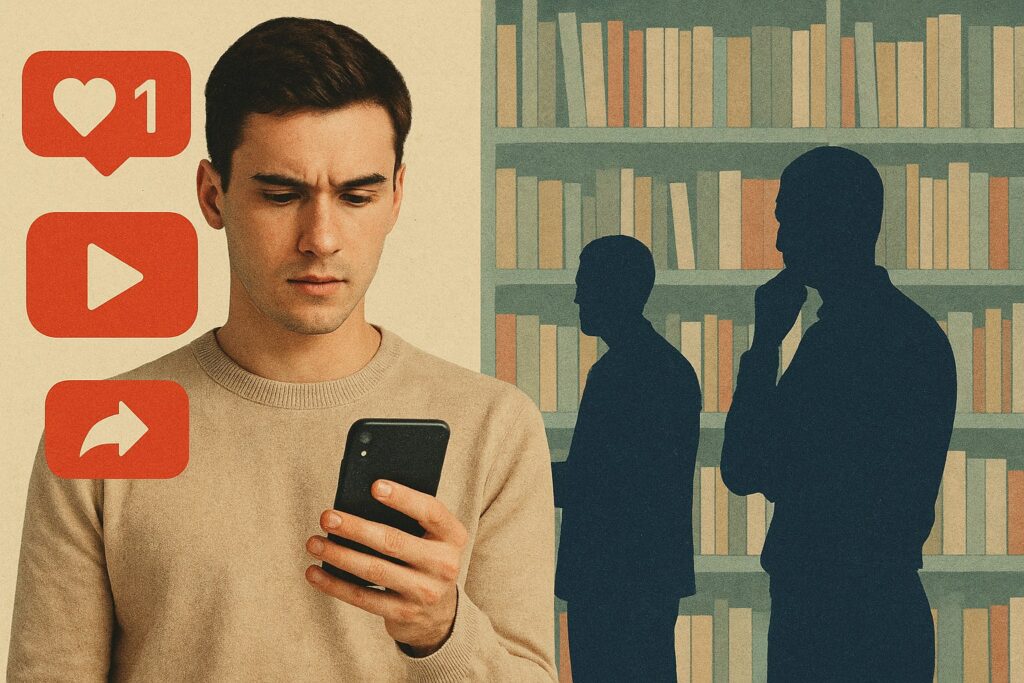

L’essor du numérique a modifié en profondeur la manière dont l’information circule, se consomme et se fabrique. Parmi les changements majeurs, la généralisation des formats courts — vidéos d’une minute, posts synthétiques, reels, stories, threads — s’est imposée comme un standard. Pensés pour capter l’attention dans un flux saturé, ces formats ont une efficacité redoutable. Mais à force de privilégier la vitesse, la concision et l’impact visuel, une question se pose : que devient l’analyse dans un univers où le contenu doit être immédiatement saisi, partagé, digéré ? Loin de tout rejet technophobe, cette interrogation touche à la manière dont la pensée elle-même se transforme.

Une logique de captation plus que de construction

Les formats courts sont conçus pour interrompre, séduire, provoquer une réaction rapide. Leur puissance tient à leur brièveté : ce sont des concentrés d’émotion, de posture, ou d’opinion. Cette efficacité repose sur une simplification maximale des enjeux. Une vidéo d’une minute sur un sujet de société ne permet ni nuances ni contextualisation, sauf à renvoyer à d’autres formats… que l’on consulte rarement. Sur TikTok ou Instagram, les contenus qui percent sont ceux qui « claquent » : slogans, ruptures de ton, affirmations nettes. Le raisonnement complexe, la contradiction assumée, le doute argumenté trouvent difficilement leur place dans cette économie du choc. L’analyse, par définition lente et progressive, y devient presque contre-nature.

Des savoirs compressés jusqu’à l’illisible

Certains créateurs tentent de réintroduire du fond dans les formats courts. Mais pour tenir dans le cadre, il faut compresser, reformuler, évacuer l’incertitude. Des vulgarisateurs, journalistes ou chercheurs adaptent leur discours aux codes visuels des plateformes : texte animé, découpage vertical, rythme haletant. Cette adaptation n’est pas vaine — elle permet de toucher un public plus large. Mais elle suppose des pertes : dans la mise en relation des idées, dans l’historicisation, dans la possibilité de citer ou de nuancer. Ce n’est pas tant l’exactitude qui en souffre que la densité. Ce qui est dit n’est pas faux, mais ce qui manque altère la portée du message. L’analyse devient alors une esquisse, une amorce, rarement un aboutissement.

Une attente de fond qui résiste en marge

Pourtant, cette standardisation ne suffit pas à épuiser la demande de pensée. De nombreux formats longs, plus exigeants, continuent d’exister en ligne — mais à la marge, ou sur des plateformes spécialisées. Podcasts d’analyse, chaînes YouTube documentaires, newsletters approfondies, entretiens longs : ces espaces témoignent d’un besoin persistant de lenteur et de développement. Ils rencontrent parfois un fort succès, mais hors des logiques algorithmiques dominantes. L’enjeu n’est pas de rejeter le court, mais de préserver la coexistence des rythmes. Car si tout devient surface, il ne restera plus que des reflets. Et penser exige encore, malgré tout, un peu de profondeur.

Penser vite ou penser juste ?

Le format court n’est pas l’ennemi de l’intelligence, mais il en redéfinit les contours. Il invite à dire beaucoup en peu de temps, mais rarement à laisser du temps au doute. Revaloriser l’analyse dans un monde numérique saturé, c’est repenser l’économie de l’attention, remettre la lenteur au cœur du processus intellectuel, et accepter que tout ne se dise pas en une phrase. Ce n’est pas revenir en arrière, c’est créer les conditions pour que la pensée ne se dissolve pas dans la vitesse.