Lignes éditoriales : la presse face à la polarisation des publics

La ligne éditoriale, longtemps perçue comme une orientation discrète, tend aujourd’hui à devenir une marque identitaire revendiquée. Chaque titre, chaque média, n’informe plus seulement : il incarne une manière de voir le monde, de l’ordonner, de le filtrer. Ce glissement transforme en profondeur la relation entre presse et lecteurs. On ne lit plus un journal pour s’informer uniquement, mais pour confirmer une sensibilité, s’inscrire dans une vision. Cette polarisation n’est pas uniquement idéologique : elle touche la forme, le ton, les choix de mots. Et elle redéfinit les contours du débat public.

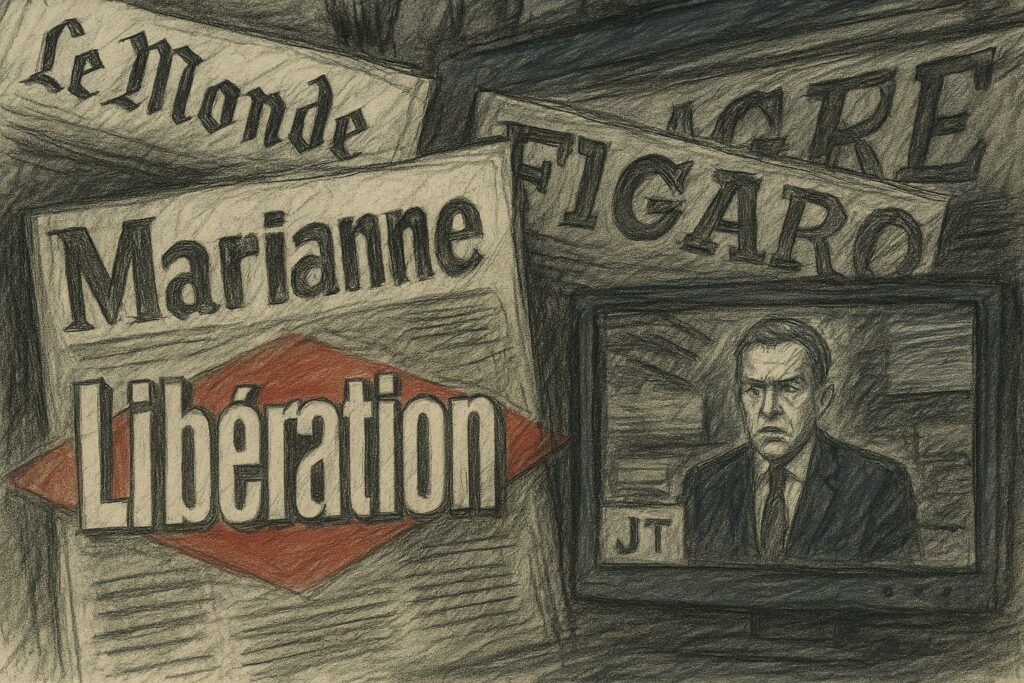

Une offre médiatique devenue miroir

De Marianne à Libération, du Figaro à Blast, chaque média développe une voix propre, parfois tranchée, qui dépasse le simple traitement des faits. Les lecteurs s’attachent alors à une tonalité, à une esthétique éditoriale qui les rassure ou les stimule, mais qui filtre aussi leur accès à la complexité. Ce n’est pas nouveau, mais l’effet s’est renforcé. Avec la baisse de la lecture plurielle – lire plusieurs journaux, comparer les points de vue – chaque individu tend à se tourner vers un média qui lui « ressemble ». Le journal devient alors non plus une fenêtre sur le monde, mais un miroir orienté. Cette fidélisation par l’identité éditoriale crée une forme de confort narratif… et renforce les silos cognitifs.

Le débat remplacé par le réflexe

Dans un paysage médiatique fragmenté, la ligne éditoriale sert aussi à marquer la différence, à exister dans le bruit ambiant. Certains journaux prennent alors des positions claires, non pour éclairer un débat, mais pour se positionner sur l’échiquier médiatique. Cela ne signifie pas que leur contenu soit biaisé, mais que la priorité peut parfois se déplacer : affirmer une posture, provoquer un écho, stimuler une communauté. Un exemple marquant est la transformation du titre Valeurs actuelles, dont l’évolution vers des sujets très identitaires a renforcé son ancrage auprès d’un lectorat spécifique. Cette dynamique pousse à la radicalisation des tons et à la simplification des conflits. Le lecteur ne cherche plus à nuancer, mais à valider.

Un rapport émotionnel au journal

Ce qui était autrefois un espace de confrontation d’idées devient parfois un refuge émotionnel, un territoire symbolique de réassurance. On ne lit plus pour douter ou découvrir, mais pour ressentir une forme d’adhésion intime. Une lectrice du Monde explique qu’elle ne supporterait pas de lire Le Figaro, non pas à cause des faits, mais à cause du « ton » qui la met mal à l’aise. Ce rejet affectif montre que le rapport au journal s’est déplacé : il ne s’agit plus seulement d’un contenu à évaluer, mais d’un univers dans lequel on se sent à sa place… ou non. Cette posture rend difficile le dialogue entre lectures opposées : chaque titre est vécu comme porteur d’un nous ou d’un eux.

Repenser la pluralité sans renier l’identité

La polarisation médiatique n’est pas entièrement négative. Une ligne éditoriale assumée peut renforcer la clarté, la cohérence, la responsabilité. Mais encore faut-il qu’elle ne devienne pas un filtre exclusif. Favoriser la pluralité, ce n’est pas effacer les différences, mais donner les moyens de les entendre sans se refermer. Cela passe par des formats comparatifs, des tribunes croisées, des lectures partagées. À l’heure où l’opinion prend souvent le pas sur l’information, la presse a un rôle à jouer non pas en gommant sa voix, mais en l’exposant à d’autres, dans un espace qui accepte le frottement. Car une démocratie médiatique vivante ne suppose pas des voix identiques, mais des voix qui savent encore s’écouter.