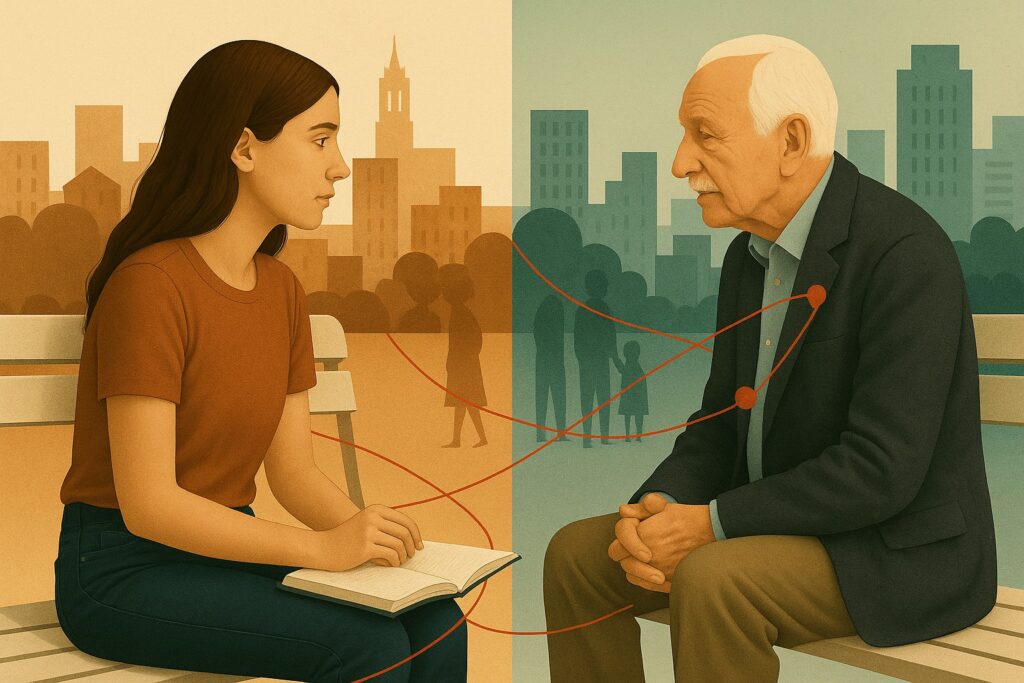

Comment rapprocher les générations dans un monde fragmenté ?

Entre jeunes et anciens, le dialogue semble parfois rompu. Valeurs divergentes, langages dissonants, expériences historiques incomparables : chaque génération habite le monde à sa manière. Et pourtant, toutes coexistent dans une même société, partagent des territoires, des récits, des inquiétudes. Si la fragmentation semble dominer, elle n’est pas une fatalité. Encore faut-il comprendre ce qui éloigne les générations, pour mieux penser ce qui pourrait les relier.

Des repères temporels irréconciliables ?

Chaque génération se construit dans un contexte historique singulier. Ce qui est une évidence pour les uns — le travail comme ascension, la discrétion comme valeur — est parfois vécu comme oppression par les autres. Les jeunes grandissent dans une société saturée d’images, d’urgences climatiques, d’instabilités économiques, qui rendent les récits d’hier difficilement transposables. Mais cette différence ne devrait pas être un obstacle : elle peut devenir une ressource, à condition d’accepter que le passé ne soit pas un modèle mais un témoignage.

Le besoin d’être entendu, de part et d’autre

Les jeunes revendiquent leur parole. Ils nomment, dénoncent, interrogent ce que leurs aînés ont parfois vécu sans le dire. Mais ces revendications peuvent être perçues comme des critiques, comme une forme d’ingratitude ou de rupture. Inversement, le silence ou la réserve des plus âgés est parfois lu comme un refus de reconnaître les souffrances actuelles. Ce qui fait défaut, ce n’est pas la parole, mais l’écoute : chacun parle depuis sa mémoire, mais rarement dans une vraie réciprocité.

Créer des espaces de transmission horizontale

Le rapprochement intergénérationnel ne se décrète pas, il se fabrique dans des espaces concrets, où la parole circule sans domination. Cela peut passer par des récits de vie croisés, des ateliers, des lieux communs non institutionnels. Ce n’est pas en glorifiant une génération ou en disqualifiant une autre qu’on avance, mais en fabriquant une mémoire composite. Quand les récits se répondent sans s’effacer, une forme de reconnaissance mutuelle peut émerger — ni nostalgique, ni militante, mais ancrée dans le réel.

Co-construire un avenir en assumant la pluralité des passés

Il ne s’agit pas de nier les conflits ou de forcer l’harmonie. Mais de considérer que l’avenir se construit aussi à partir d’un dialogue entre ceux qui l’ont déjà traversé et ceux qui le rêvent autrement. Rapprocher les générations, c’est créer des zones franches où l’expérience ne cherche pas à enseigner mais à partager, où la révolte n’exclut pas l’histoire. C’est aussi reconnaître qu’une société vivante est celle où les générations ne s’opposent pas en bloc, mais cohabitent dans la complexité, sans renoncer à se transformer.