Facebook, Instagram, X et TikTok : le monde du vide ?

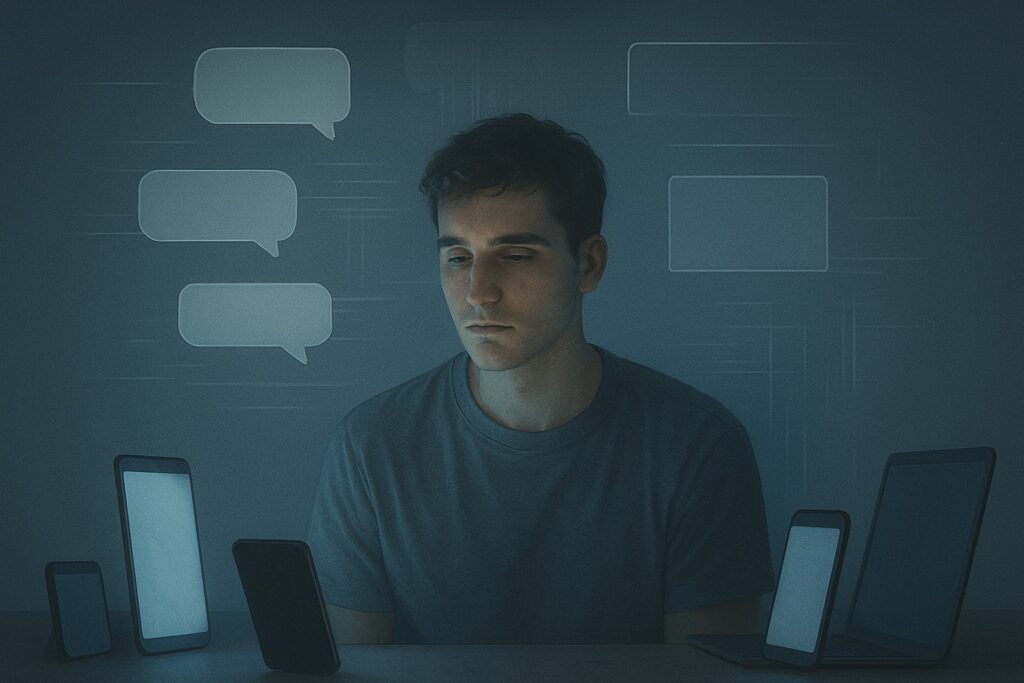

Ils rythment nos gestes, saturent nos écrans, façonnent nos imaginaires. Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) et TikTok occupent une place centrale dans l’expérience contemporaine du monde. Mais plus le flux s’accélère, plus une sensation étrange émerge : celle d’un vide. Un vide non pas d’images, mais de sens. Derrière la profusion, quelque chose semble manquer.

Trop d’images pour une seule présence

Ces plateformes nous offrent un accès constant à l’autre, à l’actualité, au spectacle du monde. Mais à force d’exposition, l’image perd de sa densité. On passe de visage en visage, de vidéo en vidéo, sans temps pour ressentir. L’instant est capturé, diffusé, consommé. Ce qui reste, ce n’est pas l’émotion, mais une trace plate, vite recouverte par la suivante. L’image, au lieu de relier, finit par éloigner. La surabondance visuelle crée une forme de fatigue intérieure : on voit tout, mais on n’habite plus rien.

Une parole sans écoute

Le paradoxe de ces réseaux est qu’ils multiplient les prises de parole, tout en rendant l’écoute plus rare. Chacun parle, réagit, publie, mais dans un espace où la profondeur peine à se frayer un chemin. L’accélération des formats, la recherche de visibilité, la logique algorithmique favorisent l’instantané, le clivant, le répétitif. La parole devient performance, posture, mot-clé. Le fond s’efface derrière l’effet. Même la colère ou l’engagement s’y consument rapidement, transformés en matière recyclable. Ce n’est pas que plus rien ne se dit, c’est que tout devient bruit.

Une intimité déportée

Ces plateformes prétendent rapprocher, créer du lien, maintenir le contact. Mais elles déplacent subtilement le lieu de l’intimité. Ce qui est partagé est calibré, commenté, interprété. L’instant vécu est souvent second, destiné à être posté. Le téléphone devient un filtre permanent entre soi et l’expérience. Ce décalage engendre un sentiment diffus d’absence à soi. On se raconte plus qu’on ne se vit. On capte l’instant pour l’autre, mais rarement pour soi-même. Le vide n’est pas celui du contenu, mais de la présence.

Revenir à l’épaisseur

Il ne s’agit pas de condamner ces outils, mais de reconnaître leur effet psychique. Le vide qu’ils produisent n’est pas une absence, mais une saturation. Trop de sollicitations, pas assez de respiration. Revenir à l’épaisseur, c’est réapprendre à s’arrêter, à ressentir, à ne pas tout traduire. Il est possible d’habiter ces espaces autrement, de ralentir, de choisir, de se taire. De faire de l’intermittence numérique non un luxe, mais une nécessité intérieure. Le monde du vide n’est pas une fatalité. Il peut devenir un signal.