Je refuse de reprendre l’entreprise familiale

Dans certaines familles, transmettre une entreprise n’est pas une option mais une évidence. Pourtant, il arrive qu’un·e héritier·ère désigné·e oppose un refus, vécu comme une rupture, voire une trahison. Refuser de reprendre l’entreprise familiale, ce n’est pas simplement tourner le dos à un projet professionnel. C’est refuser un héritage symbolique, affectif et souvent inconscient.

Une transmission chargée d’affects

Reprendre l’entreprise familiale, c’est bien plus que perpétuer une activité. C’est accepter d’habiter une place construite pour soi avant même d’avoir pu la choisir. Ce rôle transmis est souvent chargé de projections parentales : sécuriser l’avenir, pérenniser une œuvre, incarner la réussite familiale. Lorsqu’un enfant refuse, il rompt ce fil invisible, non sans conséquence émotionnelle. Il conteste une histoire, une attente, une fidélité. Et parfois, il dit non à un destin plus qu’à un métier.

Le poids d’un héritage non négociable

Dans les structures familiales, l’entreprise devient le lieu où s’enchevêtrent liens affectifs et logiques économiques. Refuser, c’est risquer de décevoir, de déstabiliser, voire de perdre l’amour parental. Certains préfèrent s’y soumettre plutôt que d’affronter le conflit. D’autres essaient de composer, de retarder. Mais pour celui ou celle qui ose poser un refus clair, le geste est radical. Il rompt avec une loyauté implicite et expose un besoin fondamental : celui d’exister en dehors du projet parental, dans un espace qui ne serait pas déjà occupé.

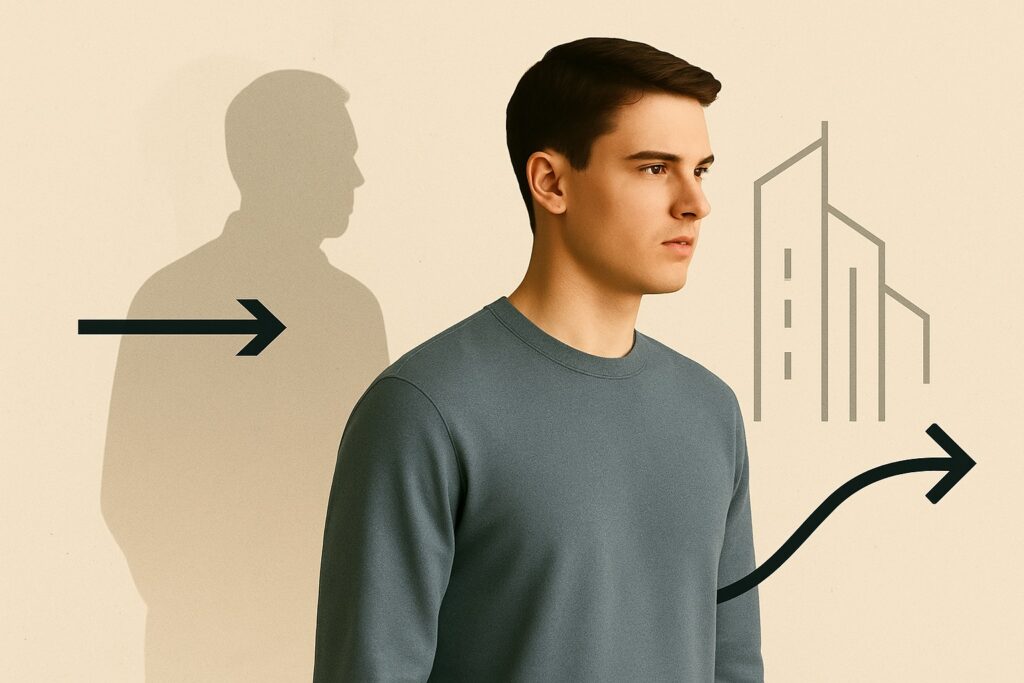

Refuser pour exister autrement

Ce refus, s’il est authentique, n’est pas une fuite mais une affirmation. C’est la tentative de tracer une ligne entre l’amour filial et la liberté personnelle. Refuser, c’est souvent choisir de ne pas continuer à jouer un rôle imposé. Ce geste peut réveiller des tensions, mais il ouvre aussi un espace inédit pour redéfinir les liens. Il oblige chacun, dans la famille, à revoir les équilibres, à repenser la place de l’héritage, à envisager la transmission non plus comme une évidence mais comme une proposition.

Réconcilier appartenance et liberté

Dire non n’est pas rejeter ses origines. C’est essayer d’en sortir sans les effacer, de les reconnaître sans s’y dissoudre. Ce mouvement, profondément complexe, suppose que les parents puissent entendre un refus sans l’interpréter comme un rejet. Et que l’enfant puisse assumer sa décision sans culpabilité. Quand ce chemin est possible, il devient un levier de maturation pour tous. La filiation ne repose alors plus sur la continuité, mais sur une reconnaissance réciproque des singularités.