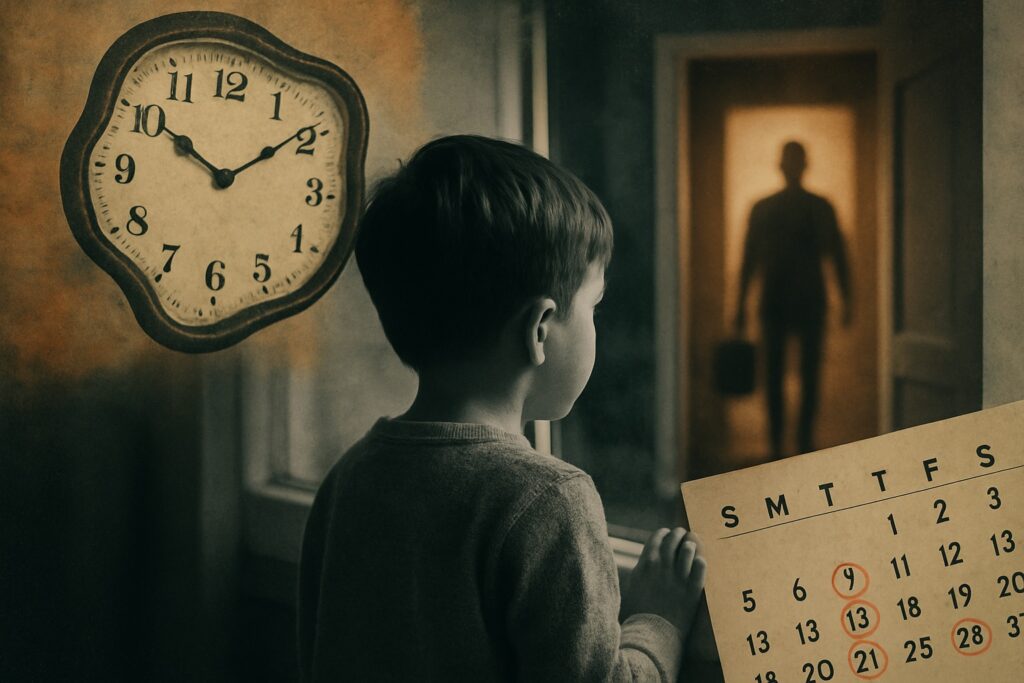

Papa ou maman rentre tard : ce que l’absence dit de la famille

L’absence répétée d’un parent en raison du travail est souvent perçue comme une contrainte moderne, une simple organisation à ajuster. Pourtant, derrière les horaires décalés se joue bien plus qu’une gestion du temps : l’absence devient un langage silencieux qui structure les liens familiaux, les ressentis et les places de chacun·e.

Quand l’absence devient un repère invisible

Au-delà du manque ponctuel, l’absence régulière d’un parent s’inscrit dans le paysage affectif comme une norme implicite. L’enfant apprend à composer avec ce vide, qui devient paradoxalement un repère stable. C’est moins l’absence en soi qui pèse que ce qu’elle symbolise : une distance émotionnelle, une disponibilité conditionnelle ou une valorisation du travail comme priorité. Dans certaines familles, cette absence est même valorisée, traduisant une loyauté à un modèle parental où « travailler beaucoup » signifie « aimer ».

Le parent présent, entre surinvestissement et frustration

Celui ou celle qui reste assure la continuité du quotidien, mais ce rôle peut vite glisser vers un surinvestissement affectif et logistique, créant un déséquilibre latent. Pris·e entre le besoin de compenser l’absence et celui de maintenir une autorité ou une légèreté relationnelle, le parent présent porte souvent une double charge. Cette situation génère des tensions sourdes, où l’agacement face au parent absent coexiste avec la volonté de protéger l’image familiale, au risque d’alimenter des non-dits.

L’enfant face à l’ambivalence de l’absence

Pour l’enfant, la figure du parent souvent absent oscille entre idéalisation et ressentiment. L’attente devient un espace de projection, où l’imaginaire comble les vides laissés par la réalité. Certains enfants développeront une autonomie précoce, intégrant l’idée qu’il ne faut pas « déranger » ou attendre trop des adultes. D’autres exprimeront, parfois tardivement, une colère liée à ce sentiment d’abandon masqué. L’absence répétée laisse rarement indifférent·e : elle s’inscrit dans l’inconscient comme une donnée affective structurante.

Redonner du sens à la présence et à l’absence

Il ne s’agit pas de culpabiliser l’absence, mais de lui donner une signification claire et consciente, évitant qu’elle ne devienne un terrain d’interprétations douloureuses. Nommer les choses, expliquer les raisons, mais aussi ritualiser les retrouvailles permet de transformer l’absence subie en une réalité apprivoisée. L’équilibre familial ne repose pas tant sur la quantité de temps passé ensemble que sur la qualité des liens et la reconnaissance des ressentis liés à ces absences. C’est en rendant visibles ces dynamiques que l’on peut apaiser les tensions invisibles qu’elles génèrent.