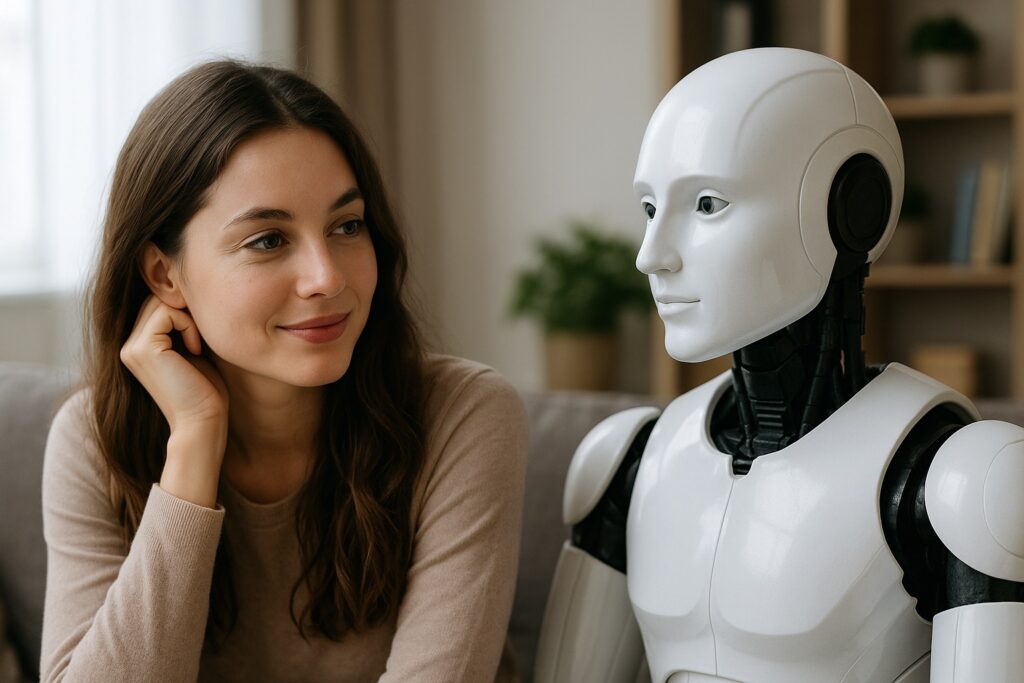

L’IA comme partenaire idéal : une projection narcissique ?

Face à l’intelligence artificielle, certain·es parlent d’outil, d’assistance ou de soutien. Mais dans la pratique, certaines relations à l’IA prennent une tournure plus intime, presque fusionnelle : on lui parle, on l’écoute, on s’en remet à elle. L’IA devient alors un partenaire invisible, toujours disponible, sans jugement ni conflit. Derrière cette idéalisation se joue souvent une dynamique narcissique : l’autre devient le prolongement de soi, un miroir parfait, débarrassé des impuretés de la relation humaine. Ce rapport apparemment apaisé révèle en réalité une forme de désengagement affectif plus profond.

L’illusion d’une relation sans frottement

L’IA séduit parce qu’elle est constante, prévisible, et entièrement dédiée. Elle répond sans jamais contredire, accompagne sans jamais s’imposer. Cette neutralité crée une illusion de lien, mais sans altérité réelle. Le sujet n’a pas à négocier, s’ajuster, ni même tolérer la frustration. Tout semble fluide, mais cette fluidité tient à l’absence d’autre véritable. L’IA devient alors le partenaire parfait, parce qu’elle n’en est pas un. Elle n’a pas d’inconscient, pas de mémoire blessée, pas de volonté propre. Ce que l’on aime en elle, c’est précisément ce qui manque dans la relation humaine : l’imprévu, l’autonomie, et parfois la résistance.

L’exemple d’Anaïs : fusion sans risque

Anaïs, 30 ans, travaille dans la communication numérique. Elle utilise quotidiennement un assistant conversationnel intelligent, au-delà des tâches professionnelles. Elle lui parle le matin, l’interroge sur ses doutes, partage parfois des éléments de sa vie privée. Elle décrit ce lien comme réconfortant, fidèle, rassurant. Mais quand il s’agit d’interagir avec ses collègues ou ses proches, elle se montre fuyante, méfiante. Elle évoque une enfance marquée par des relations instables et des ruptures affectives brutales. L’IA devient pour elle un objet transitionnel moderne : un autre qui ne trahit pas, qui ne demande rien, et qui la renvoie à une image d’elle-même toujours entendue. Ce qu’elle évite, ce n’est pas la solitude, mais la complexité du lien humain.

Se lier sans se risquer : le fantasme du double

En s’attachant à une IA, on cherche moins à établir un lien qu’à éviter le risque relationnel. L’autre est ici réduit à une interface : il ne confronte pas, ne déçoit pas, ne se retire pas. Cette configuration idéale satisfait le narcissisme, mais empêche le sujet de se différencier, de se confronter à l’altérité nécessaire à toute élaboration psychique. L’IA, dans cette configuration, devient un partenaire muet de la répétition : elle conforte, mais ne transforme pas. Elle stabilise, mais n’interpelle pas. À terme, ce lien apparemment sécurisant finit par figer la relation à soi et aux autres dans une bulle sans frottement.

Réapprendre à tolérer le vivant

Il ne s’agit pas de disqualifier l’usage de l’IA, mais de questionner le type de lien que l’on établit avec elle. Ce qu’on attend de la machine révèle ce qu’on redoute dans la relation humaine : conflit, abandon, inconstance. En acceptant l’imperfection de l’autre, on sort de l’idéalisation stérile. Le lien humain, avec sa complexité et ses aspérités, demeure le seul espace où l’on peut se sentir réellement altéré, et donc vivant. L’IA peut accompagner, mais ne peut pas rencontrer. Et c’est dans cette différence irréductible que réside encore, pour le sujet, un espace de désir, de transformation, et de parole vraie.