Pourquoi reste-t-on quand tout est déjà fini ?

Analyse des freins inconscients à la séparation : peur du vide, attachement, culpabilité

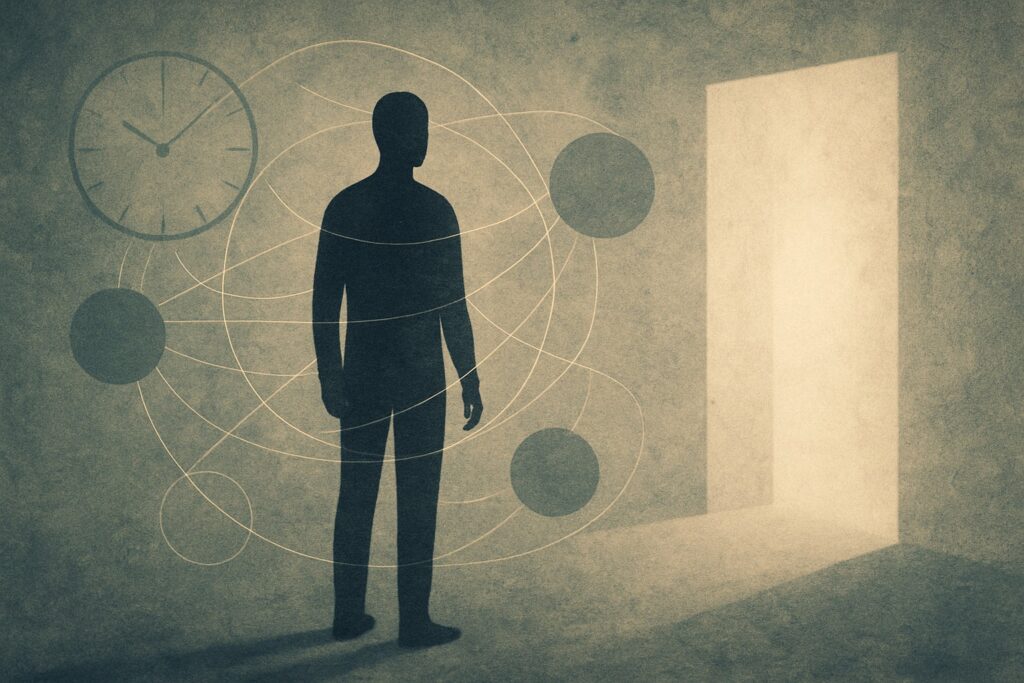

Il est des couples où l’amour s’est éteint depuis longtemps, où la communication est réduite à l’essentiel, où le désir s’est évaporé. Pourtant, malgré cette évidence silencieuse, l’idée de partir reste impensable. On ne reste plus par choix, mais parce qu’un ensemble de forces invisibles tisse une cage psychique où l’on se convainc que rester est plus simple que rompre. Cette inertie affective n’est jamais anodine ; elle révèle des mécanismes profonds, bien au-delà du simple attachement à l’autre.

La peur du vide : un vertige existentiel

Rompre, ce n’est pas seulement quitter une personne, c’est aussi se retrouver face à soi-même, dépouillé de ce cadre relationnel qui structure le quotidien. Même une relation insatisfaisante remplit l’espace et évite d’affronter le silence intérieur. Ce que l’on redoute, ce n’est pas tant l’absence de l’autre que le face-à-face avec ses propres manques, ses doutes, et cette angoisse existentielle que la solitude ravive brutalement.

L’attachement : ces liens qui dépassent le présent

On pense souvent que l’attachement s’alimente de l’amour actuel. Mais il puise ses racines bien plus loin. Certaines dépendances affectives rejouent des schémas anciens, où l’on s’accroche à l’autre comme on s’accrochait, enfant, à une figure sécurisante malgré l’insatisfaction ou la souffrance. Cet attachement devient un lien toxique non par malveillance, mais par incapacité à lâcher ce qui nous donne l’illusion d’une stabilité.

La culpabilité : rester pour ne pas blesser

Nombreux sont ceux qui savent qu’ils veulent partir, mais qui repoussent l’échéance par peur de faire souffrir l’autre. Cette culpabilité agit comme un piège, transformant le partenaire en victime et soi-même en geôlier malgré soi. On oublie que rester sans amour finit souvent par blesser plus sûrement que la rupture, et que se sacrifier au nom de l’autre relève d’une forme de déni.

Le poids du regard social et des loyautés invisibles

Au-delà du lien intime, il y a ce que représente le couple aux yeux des autres. Rompre, c’est aussi affronter les projections familiales, amicales ou sociétales, et décevoir l’image d’un « nous » que l’on a construit pour l’extérieur. Certaines personnes restent davantage par fidélité à ce qu’elles pensent devoir incarner que par attachement réel à leur partenaire.

La routine : l’anesthésie douce de la séparation différée

Le quotidien, avec ses habitudes, ses rituels et ses automatismes, devient un sédatif puissant. On finit par confondre stabilité avec lien vivant, et l’idée de tout déconstruire semble disproportionnée face à une lassitude que l’on a appris à tolérer. La routine masque l’absence de projet commun et transforme l’usure en normalité.

L’idéalisation du passé comme frein au présent

Il est difficile de quitter lorsqu’on reste accroché à ce que le couple a été. Certains vivent dans la nostalgie de l’élan initial, espérant sans cesse retrouver ce qui n’est plus, refusant d’accepter que la relation appartient désormais davantage au souvenir qu’au présent. Cet attachement à l’image idéalisée empêche de voir que ce que l’on prolonge n’a plus grand-chose à voir avec l’amour.

Partir demande plus de courage que de souffrance

Contrairement à ce que l’on croit, on ne part pas quand on souffre trop, mais quand on accepte de regarder la réalité sans filtres. Ce n’est pas la douleur qui déclenche la séparation, mais un sursaut de lucidité face à l’illusion entretenue. Rester est souvent moins douloureux à court terme, mais bien plus destructeur à long terme.

Quand la fidélité devient fidélité à la peur

On pense être fidèle à l’autre, mais on est souvent fidèle à ses propres peurs, à ses schémas, à son incapacité à envisager autre chose. Rompre, c’est trahir cette fidélité toxique pour choisir la vérité d’un lien qui n’existe plus. Ce n’est pas un échec, mais un acte de maturité, qui reconnaît que certains attachements doivent être défaits pour ne pas devenir des prisons affectives.