Culture

Les croyances, traditions et œuvres artistiques influencent notre perception du monde et notre construction identitaire. Explorer les liens entre culture et psychologie permet de mieux comprendre l’impact des récits collectifs sur nos comportements et nos émotions.

Face aux regards : malaise ou besoin d’être vu au musée ?

Le musée est un lieu d’observation. On y regarde les œuvres, mais aussi les autres. On y est vu en train de regarder. Ce va-et-vient du regard, à la fois discret et permanent, façonne l’expérience de visite. Certains s’y sentent observés, jugés ou dévisagés. D’autres, au contraire, cherchent ce regard : une reconnaissance muette, une validation silencieuse de leur présence. Ce jeu psychique, souvent inconscient, rend le rapport à l’autre particulièrement sensible dans les espaces d’art. Ce n’est pas le regard en soi qui dérange ou rassure, mais ce qu’il ravive en nous. Être vu sans être nommé Au musée, les interactions sont rares mais les présences fortes. Le regard…

Pourquoi certains visages peints nous troublent sans raison

Il arrive qu’un visage peint nous arrête. Non pas par sa beauté, sa maîtrise technique ou sa renommée, mais par un trouble plus silencieux. Quelque chose se produit, sans que…

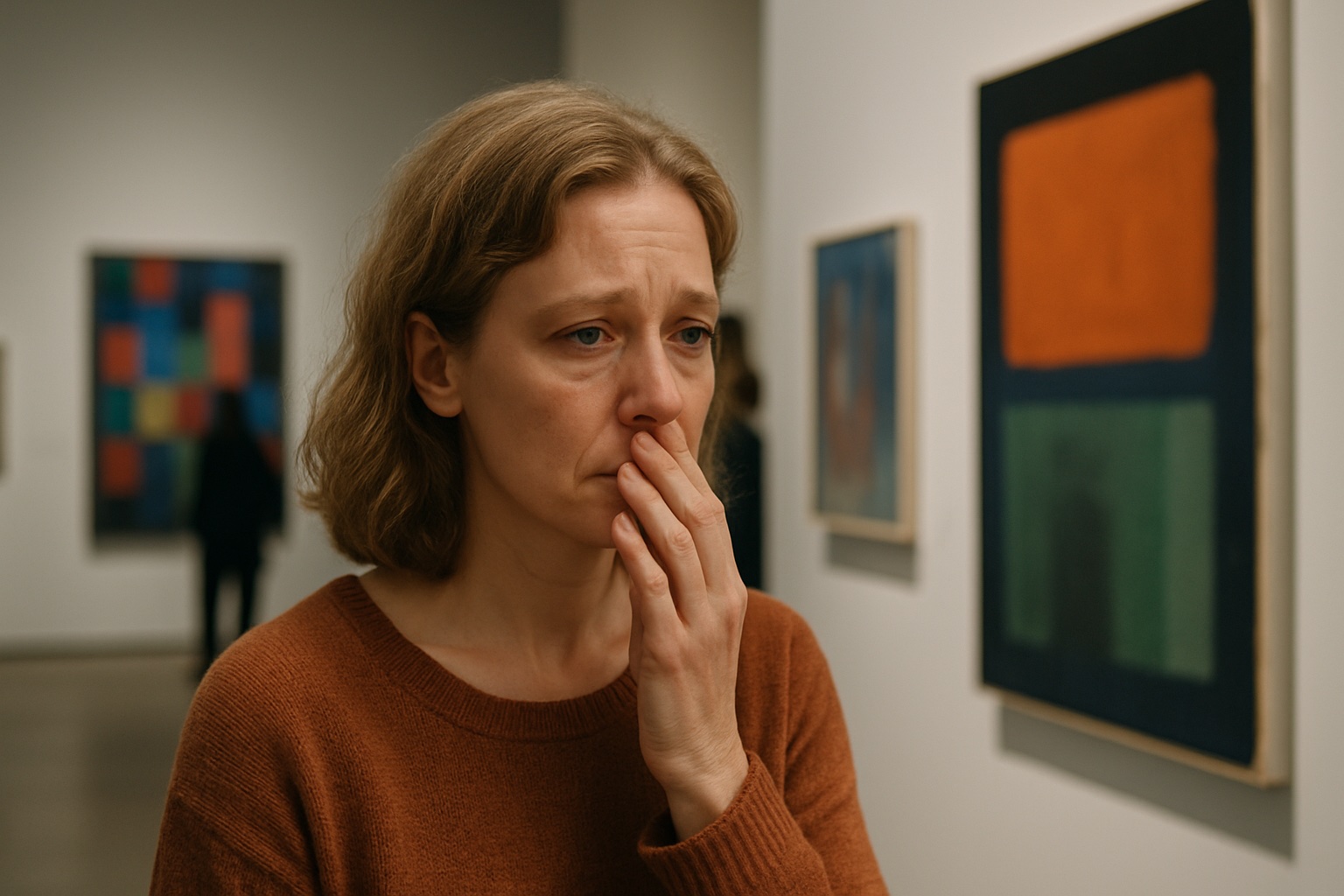

Quand une œuvre touche trop : sidération, larmes ou fuite silencieuse

Certains musées offrent des émotions douces, diffuses, presque méditatives. Et puis, parfois, sans prévenir, une œuvre foudroie. Le regard se fige, le souffle se coupe, des larmes montent ou une…

Œuvres répétitives : fascination ou défense obsessionnelle ?

Face à certaines œuvres, la répétition saute aux yeux. Formes dédoublées, motifs qui reviennent, structures sérielles, variations infimes. Cette insistance visuelle peut captiver, apaiser, intriguer ou irriter. Elle évoque parfois…

La lenteur au cinéma : espace pour le désir ou peur du vide ?

Dans un paysage audiovisuel saturé de vitesse et de sur-stimulation, la lenteur au cinéma détonne. Elle déstabilise, parfois irrite, souvent fascine. Mais pourquoi certains films choisissent-ils de ralentir le rythme, d’étirer les plans, de laisser s’installer des silences, des vides, des durées inhabituelles ? Derrière ce choix esthétique se joue une dynamique profondément psychique. Regarder autrement ces rythmes lents, c’est percevoir qu’ils ne sont jamais gratuits : ils activent en nous des affects liés au désir, à l’attente, mais aussi à la peur du vide et du manque. La lenteur devient alors un espace où le spectateur est mis en contact avec ses mouvements inconscients les plus fondamentaux. La lenteur…

La tristesse non exprimée : quand le silence devient plus fort que les mots

Au cinéma, les scènes de tristesse les plus marquantes ne sont pas toujours celles où les personnages pleurent ou s’effondrent en parlant. Ce sont souvent celles où la peine affleure dans un regard fuyant, un geste suspendu, un silence plus épais que tous les dialogues.…

Au cinéma, le rôle du décor dans la construction de la tension émotionnelle

Dans bien des films, ce ne sont pas les dialogues ou la musique qui font naître le sentiment d’angoisse le plus profond. C’est l’espace même dans lequel les personnages évoluent. Un couloir trop étroit, une pièce aux couleurs délavées, une lumière crue ou vacillante suffisent…

La figure de la sorcière : quand le féminin devient menaçant à l’écran

Peu de figures traversent autant de genres cinématographiques que celle de la sorcière. Présence récurrente dans les contes, les films fantastiques, les récits initiatiques ou horrifiques, elle cristallise des peurs profondes. Mais ce qui fascine dans cette image n’est pas seulement sa puissance occulte :…

L’immersion dans les jeux vidéo comme mise en scène de soi

Ce n’est pas uniquement pour jouer que l’on s’immerge dans un jeu. Dans certains cas, ce n’est même plus pour progresser, réussir ou gagner. C’est pour être dans un monde…

Quand le jeu vidéo apaise une colère ancienne

Jouer est souvent perçu comme une activité légère, déconnectée des affects profonds. Pourtant, pour certains joueurs, le jeu vidéo remplit une fonction bien plus intime : il sert à contenir,…

S’énerver contre l’autre en jouant : une colère à décrypter

Le jeu est un espace supposé léger, voire joyeux. Mais il arrive que l’irritation prenne le dessus, que des remarques cinglantes fusent, que des silences se chargent de tension. Certaines…

Jouer un autre genre pour tester une identité refoulée

Dans le monde virtuel, il est fréquent de croiser des joueurs qui incarnent un avatar d’un autre genre que le leur. Si ce glissement peut n’être qu’un jeu, une simple…

La mémoire des figures parentales dans le récit littéraire

Dans les récits d’enfance, les figures parentales occupent une place centrale, mais toujours instable. Elles apparaissent tour à tour idéalisées, déformées, accusées, parfois effacées. Ce que la littérature nous donne…

L’ennui dans les romans comme symptôme littéraire

Il rôde entre les lignes, sans éclat ni drame. L’ennui, dans la littérature, est souvent considéré comme un état passager, un creux de la narration. Mais lorsqu’il devient le cœur…

Quand une phrase lue devient une boussole intérieure

Certaines phrases lues un jour nous accompagnent pendant des années. Elles reviennent spontanément dans notre esprit à des moments-clés, comme un repère discret mais puissant. Bien au-delà de leur sens…

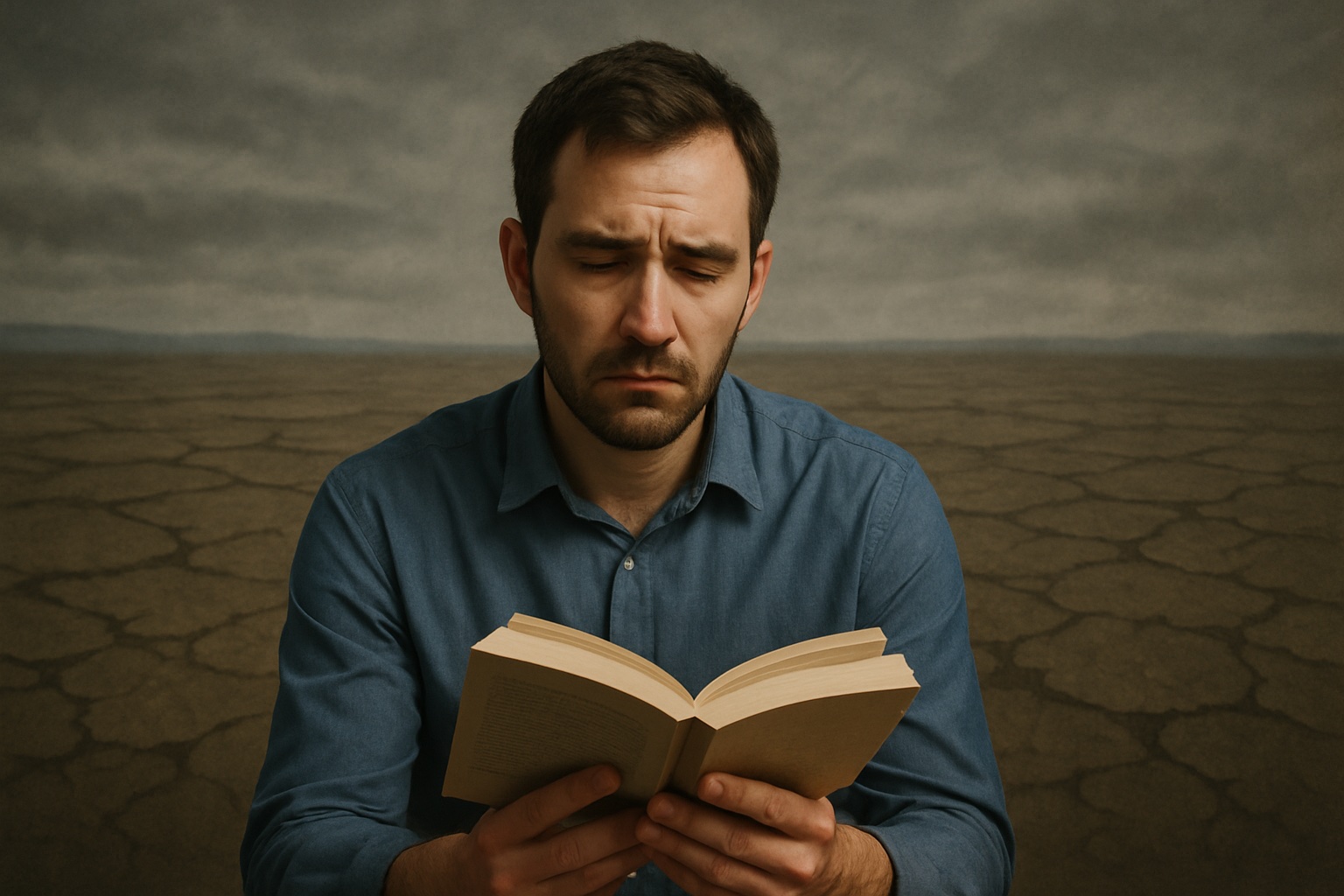

Lecture : pourquoi certains mots s’impriment dans l’inconscient

Certaines phrases entendues ou lues un jour nous poursuivent longtemps. Elles résonnent en nous bien après le moment où nous les avons croisées, sans que nous comprenions toujours pourquoi. Une formule simple, un vers, une réplique de film ou une remarque anodine peuvent s’enfouir profondément dans notre mémoire et colorer notre vie intérieure. Que disent ces phrases qui nous hantent ? Pourquoi certaines d’entre elles marquent-elles autant notre inconscient ? La force des mots porteurs d’affects Si certaines phrases s’impriment en nous, ce n’est pas pour leur seule beauté formelle ou leur pertinence logique. Elles sont des vecteurs d’affects qui entrent en résonance avec des couches inconscientes de notre histoire.…

Marcher en scène : une géographie affective du plateau

Un simple déplacement sur un plateau peut suffire à faire basculer une scène. Ce n’est pas tant le mouvement qui…

La folie comme dévoilement du réel : quand l’aliéné voit plus clair que les autres

Il y a des fous qui crient, qui gesticulent, qui rient trop fort. Et puis il y a ceux qui…

Peaux à vif : la nudité comme dévoilement psychique au théâtre

Sur une scène de théâtre, le corps nu suscite souvent gêne, tension ou fascination. Mais il arrive que cette nudité…

Le souffle comme rythme de vérité : entendre le corps respirer

Il est rare, au théâtre, que le souffle prenne le devant. Et pourtant, quand il devient audible, il modifie toute…