Culture

Les croyances, traditions et œuvres artistiques influencent notre perception du monde et notre construction identitaire. Explorer les liens entre culture et psychologie permet de mieux comprendre l’impact des récits collectifs sur nos comportements et nos émotions.

Quand rien ne se passe : faire place au vide dans la rencontre avec l’art

Certaines œuvres nous saisissent d’emblée, d’autres nous échappent. Et puis il y a celles qui, sans être dérangeantes, laissent totalement indifférent. On les regarde, on s’en approche, mais rien ne se passe. Aucun affect, aucune pensée, aucun trouble. Ce silence intérieur est souvent vécu comme un échec, un raté esthétique. Pourtant, ce vide apparent peut être un moment important du processus de rencontre. L’absence de réaction n’est pas une fin, mais un seuil. Il dit quelque chose de la posture intérieure du regardeur. L’attente de l’effet immédiat Dans notre culture de l’impact, toute expérience semble devoir produire une émotion forte ou un savoir. Si une œuvre ne provoque ni l’un…

Quand une œuvre touche trop : sidération, larmes ou fuite silencieuse

Certains musées offrent des émotions douces, diffuses, presque méditatives. Et puis, parfois, sans prévenir, une œuvre foudroie. Le regard se fige, le souffle se coupe, des larmes montent ou une…

L’art et l’élitisme : Le rapport à l’art institutionnalisé

L’art, en tant que forme d’expression et de culture, a toujours été un terrain de distinction sociale. Dans le cadre de son institutionnalisation, l'art se retrouve souvent attaché à des…

L’expérience esthétique : Pourquoi absolument chercher le beau ?

L’art, à travers ses formes et ses couleurs, nous invite à une expérience sensorielle unique, où le beau semble être la quête ultime. Mais pourquoi cette recherche du beau est-elle…

Flou, tremblement, lumière instable : quand l’image vacille comme le Moi

Parmi les choix esthétiques les plus troublants du cinéma, le flou, le tremblement de l’image ou la lumière instable ont une portée bien plus profonde qu’un simple effet de style. Lorsqu’un film fait vaciller l’image, il nous met en contact avec une instabilité qui déborde la seule perception visuelle : celle du Moi lui-même. Ces perturbations de l’image viennent résonner avec des zones d’insécurité psychique, des conflits non intégrés, des moments où le sujet vacille intérieurement. Regarder autrement ces images, c’est percevoir qu’elles traduisent une vérité psychique : il existe des moments où le monde intérieur ne peut plus se donner sous une forme stable. Le flou comme perte de…

Les silences au cinéma : ce que les mots ne peuvent pas dire

Dans un art fondé sur l’image et le son, le silence au cinéma n’est jamais neutre. Il crée un espace vide où le spectateur se trouve soudainement confronté à ses propres affects, sans le filtre rassurant du langage. Là où le mot viendrait expliciter, clarifier,…

Le corps des acteurs : comment le geste déplace le sens

Au cinéma, tout ne passe pas par les mots. L’image prime, et le corps des acteurs en devient le premier vecteur. Un mouvement de main, un regard détourné, une hésitation imperceptible peuvent dire davantage qu’une réplique entière. Le geste, souvent involontaire ou minimal, déplace le…

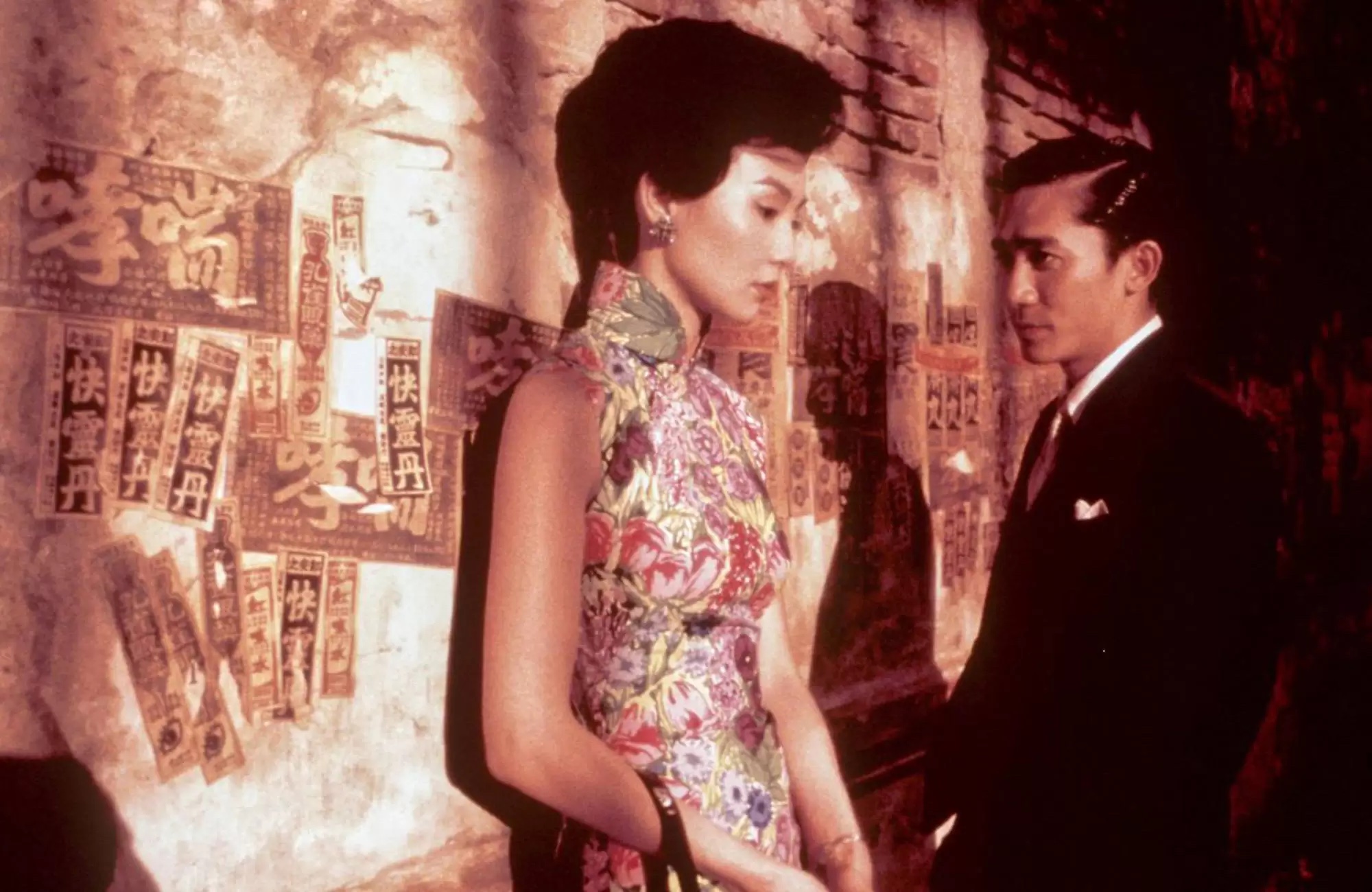

Le couloir étroit : figuration du conflit intérieur

Dans l’espace filmique, le couloir étroit n’est jamais anodin. Transition entre deux lieux, il devient, par son exiguïté même, un espace hautement symbolique. Le cinéma l’utilise pour matérialiser des moments de tension, de choix contraint ou de conflit intérieur. Chaque pas y est empreint d’ambivalence…

Quand se fondre dans le jeu devient une échappatoire

Jouer est souvent associé à l’évasion, au plaisir ou à la détente. Mais dans certains cas, le jeu ne se contente plus de distraire : il devient un refuge, un…

Mourir et renaître dans le jeu : rite symbolique ou fuite ?

La mort dans un jeu vidéo n’a, en principe, rien de dramatique. Elle est fréquente, réversible, presque banale. On meurt, on recommence. Mais cette mécanique répétitive soulève des questions psychiques…

Quand perdre devient insupportable : blessure narcissique en coopération

Perdre n’est jamais plaisant. Mais dans certains cas, la défaite ne se vit pas simplement comme un échec de stratégie ou une erreur collective. Elle prend une couleur plus intime,…

Être touché par un paysage numérique : esthétique ou résonance existentielle ?

Ce n’est pas toujours le scénario ni le gameplay qui marquent un joueur. Parfois, c’est un paysage. Un décor traversé à cheval, une étendue de sable sous un ciel crépusculaire,…

Quand une lecture réveille une mémoire oubliée

Il nous arrive de lire un passage de livre et de sentir, sans savoir pourquoi, une émotion ancienne nous traverser. Rien dans le texte ne semble directement lié à notre…

Ce que notre gêne face à un livre révèle de nous

Il arrive qu’un livre nous mette mal à l’aise, sans que nous sachions toujours pourquoi. Une gêne diffuse, un rejet instinctif ou un agacement grandissant peuvent s’installer au fil de…

Quand le personnage libre nous met mal à l’aise

Certaines figures de fiction incarnent une liberté qui nous dérange. Ces personnages transgressent les règles, suivent leurs désirs sans retenue, échappent aux attentes sociales. Là où nous devrions les admirer,…

Répétition : le plaisir de relire toujours le même passage

Certaines lectures nous poussent à revenir encore et encore sur un même passage. Une phrase, un paragraphe, parfois une simple image textuelle, nous attire irrésistiblement. Ce geste de relecture répétée peut sembler anodin, voire source de plaisir, mais il n’est pas sans signification. Pourquoi relit-on obstinément certaines pages ? S’agit-il d’un simple plaisir esthétique ou d’une tentative inconsciente de maîtriser ce qui nous échappe ? La répétition comme défense contre l’angoisse Revenir sans cesse au même passage peut d’abord être compris comme une défense contre l’angoisse. La relecture devient un rituel rassurant qui donne une illusion de maîtrise sur ce qui, en nous, reste trouble. Le texte, figé dans sa…

Quand ça pleure sans prévenir : le surgissement émotionnel en salle

Il y a des soirs de théâtre où les larmes montent sans que rien ne les ait appelées. Ni pathos,…

Marcher en scène : une géographie affective du plateau

Un simple déplacement sur un plateau peut suffire à faire basculer une scène. Ce n’est pas tant le mouvement qui…

Le théâtre comme lieu de réparation narcissique

Entrer en scène, c’est parfois plus qu’un désir de jeu : c’est une tentative de réhabilitation silencieuse. Pour certains comédiens,…

Le trio théâtral : père-mère-enfant sur scène, mythe familial à l’œuvre

Sur scène, dès que trois personnages sont réunis autour d’un axe familial, quelque chose de plus ancien que l’histoire racontée…