Culture

Les croyances, traditions et œuvres artistiques influencent notre perception du monde et notre construction identitaire. Explorer les liens entre culture et psychologie permet de mieux comprendre l’impact des récits collectifs sur nos comportements et nos émotions.

Le musée comme théâtre de soi : se mettre en scène dans les galeries

Dans les galeries des musées, on ne fait pas que regarder les œuvres. On est aussi regardé. Et parfois, on se regarde être regardé. Ce double mouvement transforme l’espace muséal en une scène discrète, où chacun compose une certaine image de lui-même. Ce n’est pas toujours volontaire, ni calculé. Mais pour certains, la visite devient un moment de présentation personnelle, de mise en scène identitaire. Le musée devient alors un théâtre intérieur où se rejouent des scénarios narcissiques plus ou moins conscients. Présence visible, corps cadré L’architecture muséale invite à être vu. Longs couloirs, murs clairs, éclairages maîtrisés : le corps du visiteur devient une silhouette dans un décor, un…

L’art et l’élitisme : Le rapport à l’art institutionnalisé

L’art, en tant que forme d’expression et de culture, a toujours été un terrain de distinction sociale. Dans le cadre de son institutionnalisation, l'art se retrouve souvent attaché à des…

L’art comme miroir de l’inconscient : Que dit-il de nos projections et désirs ?

Les œuvres d’art, dans leur diversité de formes et de messages, agissent comme des miroirs puissants et souvent dérangeants. Elles captent des facettes de notre psyché que nous tentons parfois…

Ce que l’on projette sans le savoir : le tableau comme miroir émotionnel

Regarder un tableau, ce n’est jamais seulement contempler une image. C’est aussi, souvent à notre insu, y déposer une part de soi. Ce geste projectif est spontané, inconscient. Une couleur…

Le grenier : mémoire refoulée et fantômes du passé

Au cinéma, le grenier occupe une place toute particulière dans l’architecture symbolique des récits. Perché au sommet de la maison, hors du regard quotidien, il devient le réceptacle de ce que l’on a voulu oublier. Vieux meubles, lettres jaunies, jouets cassés s’y entassent, formant un décor qui parle directement à l’inconscient. Le grenier figure ainsi ce que le psychisme refoule : souvenirs douloureux, deuils inachevés, conflits non résolus. Quand un personnage y monte, il ne visite pas seulement un espace matériel, mais entreprend une confrontation avec les strates enfouies de son histoire. Un espace suspendu Le grenier est un lieu de suspension. Ni totalement intégré à l’espace de vie, ni…

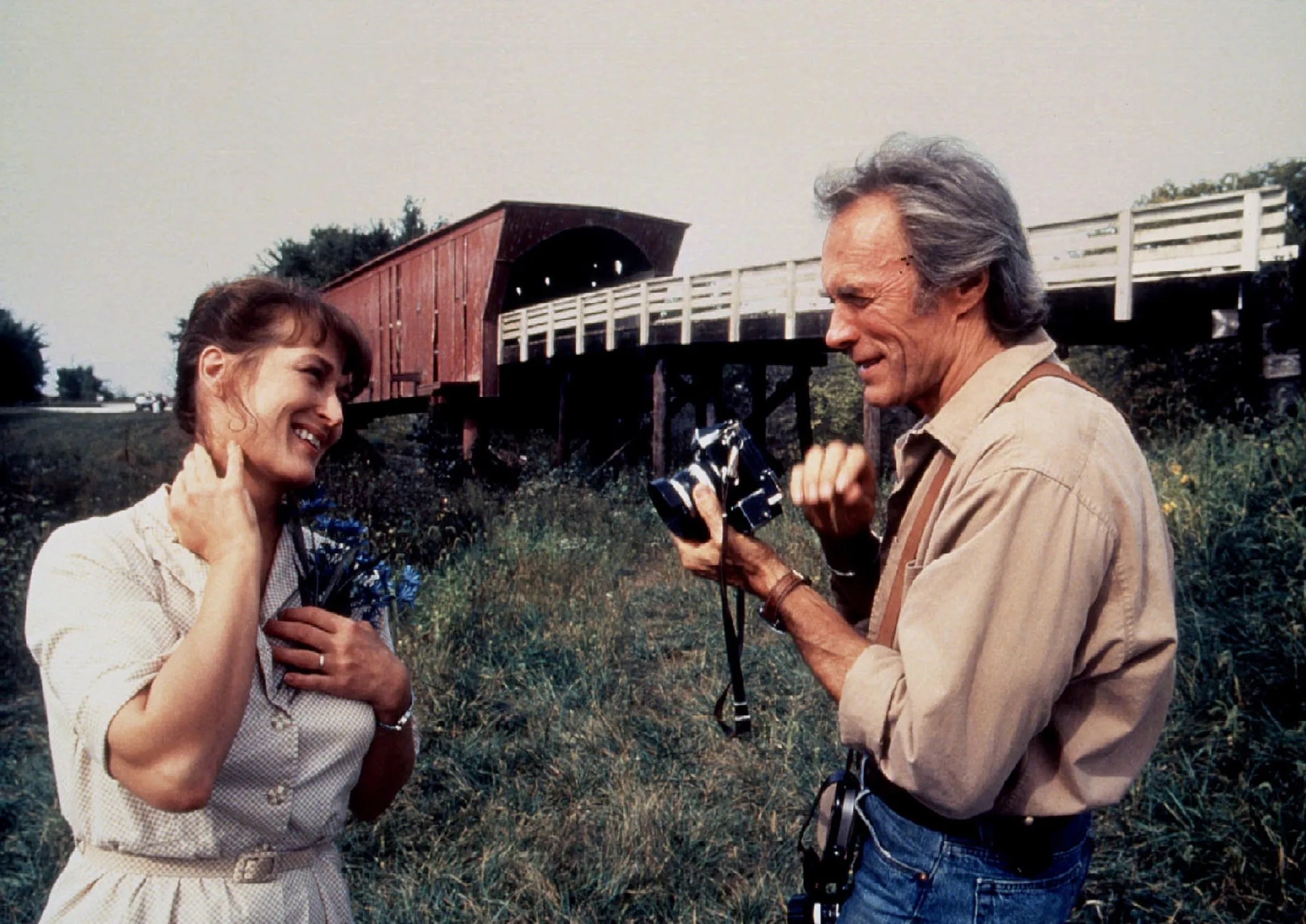

Le pont : lieu de passage et de transformation psychique

Dans l’imaginaire cinématographique, le pont dépasse de loin sa simple fonction de franchissement. Il incarne un espace de transition, de mutation, de métamorphose du sujet. Lorsque le récit place un personnage sur un pont, c’est souvent pour signifier un passage symbolique : quitter un état…

Au cinéma, le rôle du décor dans la construction de la tension émotionnelle

Dans bien des films, ce ne sont pas les dialogues ou la musique qui font naître le sentiment d’angoisse le plus profond. C’est l’espace même dans lequel les personnages évoluent. Un couloir trop étroit, une pièce aux couleurs délavées, une lumière crue ou vacillante suffisent…

Ces films qu’on revoit sans cesse : répétition ou réparation ?

Certaines œuvres nous attirent comme un aimant : nous les revoyons inlassablement, parfois chaque année, souvent sans nous lasser. Ce phénomène touche des films très variés, des comédies légères aux drames les plus poignants. Pourquoi ce besoin de rejouer ces mêmes images, ces mêmes dialogues…

Jeux vidéo : accumuler les victoires pour réparer une faille

Certaines personnes jouent pour explorer, d’autres pour se détendre. Mais il est un usage plus insidieux : celui de l’accumulation frénétique de victoires, de trophées, de niveaux, comme si chaque…

Jouer en équipe pour se sentir à sa place

Le jeu collectif ne permet pas seulement de collaborer : il crée des rôles, des fonctions, des dynamiques. Pour certain·es joueurs et joueuses, intégrer une équipe ne relève pas uniquement…

Faire toujours “mieux” : la quête sans fin du soi réparé

Certains jouent pour atteindre un objectif, d’autres pour s’en libérer. Mais il existe une modalité plus insidieuse du jeu : celle qui pousse sans relâche à faire mieux, toujours mieux,…

Ces jeux vidéo qui nous apaisent sans que l’on sache pourquoi

Certains jeux vidéo n’ont ni objectif clair, ni tension dramatique, ni mécanique addictive. Et pourtant, ils apaisent. On y revient comme on retourne à un lieu familier, sans comprendre exactement…

Pourquoi nous avons besoin de personnages « sacrifiés »

Certaines figures de fiction nous fascinent par leur dévouement sans limite, leur capacité à tout donner, parfois jusqu’à disparaître. Personnage sacrifié, figure d’abnégation ou de renoncement : ces rôles secondaires…

Quand le personnage libre nous met mal à l’aise

Certaines figures de fiction incarnent une liberté qui nous dérange. Ces personnages transgressent les règles, suivent leurs désirs sans retenue, échappent aux attentes sociales. Là où nous devrions les admirer,…

S’enfoncer sans faire de bruit : récits de glissement dépressif

Il y a des récits sans chute, sans effondrement visible, où tout se joue dans une lenteur presque imperceptible. La douleur n’y est pas niée, mais diluée dans le quotidien.…

L’enfant blessé dans les romans : miroir de nos vulnérabilités précoces

Certaines figures d’enfant blessé en littérature provoquent en nous une émotion immédiate, parfois bouleversante. Qu’il soit abandonné, humilié, rejeté ou simplement trop seul, cet enfant de fiction touche une corde particulièrement sensible. Pourquoi sommes-nous tant affectés par ces personnages ? Ce n’est pas seulement la compassion qui est en jeu, mais un phénomène plus profond : ces enfants blessés deviennent les miroirs de nos propres vulnérabilités précoces, réactivant des traces enfouies de notre histoire psychique. Une résonance directe avec l’enfant en soi Lorsque nous lisons les mésaventures d’un enfant blessé, nous ne sommes pas seulement témoins : une part de notre enfant intérieur entre en résonance avec le personnage. Les…

Marcher en scène : une géographie affective du plateau

Un simple déplacement sur un plateau peut suffire à faire basculer une scène. Ce n’est pas tant le mouvement qui…

Corps collectifs : quand la scène respire à plusieurs

Il y a des scènes où aucun personnage ne domine, où ce n’est pas un individu qui captive, mais l’ensemble,…

Quand ça pleure sans prévenir : le surgissement émotionnel en salle

Il y a des soirs de théâtre où les larmes montent sans que rien ne les ait appelées. Ni pathos,…

Ce que la radicalité politique provoque en nous

Certains spectacles ne cherchent pas à séduire, mais à réveiller. Leur esthétique est frontale, leur propos engagé, parfois agressif. Face…