Société

Nos comportements sont façonnés par notre environnement social, nos valeurs et les normes culturelles. L’influence des médias, des groupes et des institutions façonne notre identité et nos décisions. Décrypter ces mécanismes permet de mieux comprendre les dynamiques collectives et notre place dans la société.

La colère non exprimée : le corps comme champ de bataille émotionnel

Au cinéma, la colère ne se manifeste pas toujours par des cris ou des éclats verbaux. Bien souvent, c’est dans le silence, le retrait ou les gestes contenus qu’elle s’exprime avec le plus de force. Le corps devient alors le véritable champ de bataille émotionnel, révélant à travers ses tensions ce que les mots cherchent à masquer. Si ce langage corporel nous touche tant, c’est qu’il fait écho aux conflits inconscients que nous portons tous entre l’élan agressif et les défenses qui tentent de le neutraliser. La lutte intérieure entre l’élan et l’interdit La colère est une pulsion primaire, mais son expression sociale est largement inhibée. Lorsqu’elle est réprimée, elle…

Le coach comme figure parentale : entre idéalisation et dépendance

Dans la relation de coaching, une dynamique subtile se met souvent en place. Derrière l’accompagnement bienveillant, l’écoute active et le soutien stratégique, peut se jouer une forme de transfert affectif,…

Pourquoi certains ne terminent jamais leur bilan de compétences ?

Commencé avec enthousiasme, le bilan de compétences peut s’interrompre sans raison apparente. Pas de conflit, pas de difficulté manifeste, juste un ralentissement, un report, puis un abandon silencieux. Ce retrait…

Ce que l’on évite de voir dans l’œuvre : zones aveugles du regard intérieur

Lorsqu'une œuvre d'art nous confronte à ses formes, couleurs et symboles, elle peut parfois susciter des résistances internes, des évitements silencieux. Ces résistances ne sont pas simplement un rejet du…

Managers et IA : quand la technologie sert à fuir les responsabilités

L’intelligence artificielle est aujourd’hui intégrée à de nombreuses décisions managériales, de l’évaluation des performances à la répartition des tâches. Officiellement, elle est là pour soutenir, objectiver, fluidifier. Mais dans certains contextes, elle devient un écran, une façade technologique derrière laquelle le manager se dissimule. Loin de renforcer la relation hiérarchique, l’IA peut alors servir à l’affaiblir, voire à l’effacer, en permettant à celui ou celle qui décide de ne plus assumer les choix, ni de porter le poids symbolique de l’autorité. Un tiers technologique pour effacer la parole Lorsque le manager s’appuie sur l’IA pour justifier ses décisions, il délègue non seulement une fonction technique, mais aussi une responsabilité psychique.…

Amour ou reconnaissance ? Ce que les applis viennent combler

Analyse des besoins inconscients derrière l’usage compulsif ou répétitif des applis. Les applications de rencontre sont souvent présentées comme un outil neutre, un moyen parmi d’autres de créer du lien. Pourtant, derrière leur usage répétitif se cache parfois un manque que le cœur ne formule…

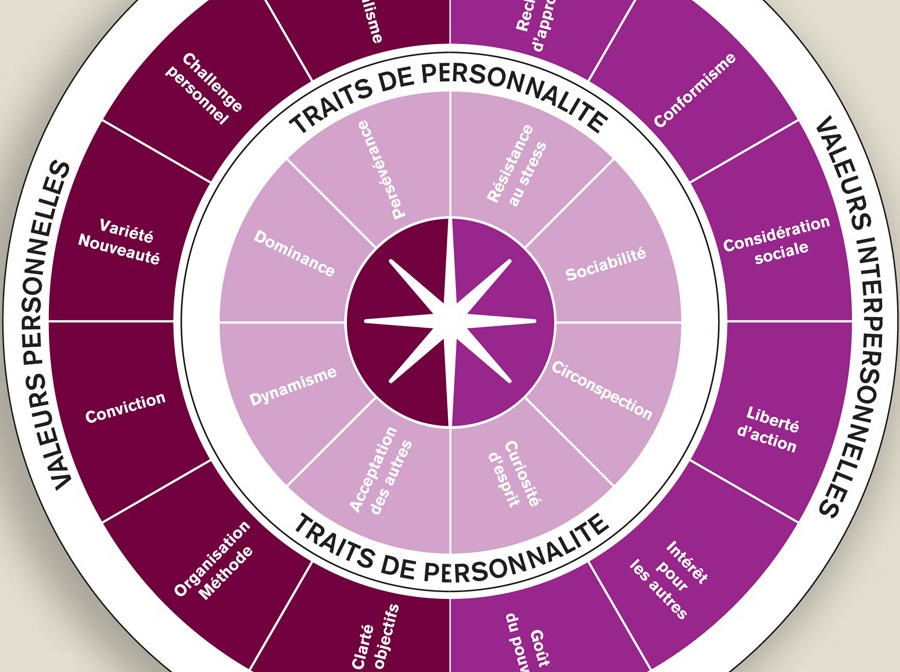

Le test de personnalité SOSIE

Le test SOSIE, bien connu dans les domaines du recrutement et de l’évaluation professionnelle, propose une approche originale de la personnalité en combinant traits psychologiques et valeurs personnelles. Contrairement à d'autres tests centrés uniquement sur le comportement ou la cognition, le SOSIE s'intéresse à ce…

Le théâtre qui fait honte : quand une pièce révèle ce qu’on préférait ignorer

Certaines pièces ne bouleversent pas par la beauté d’un texte ou la puissance d’un jeu, mais par un sentiment plus enfoui : la honte. La honte d’avoir été aveugle, passif, complice ou silencieux. Cette émotion, moins spectaculaire que la colère ou la tristesse, agit en…

Le populisme politique, miroir de l’inconscient ?

Souvent analysé à travers ses discours, ses figures ou ses stratégies électorales, le populisme révèle autre chose de plus enfoui : il capte, canalise et met en scène des affects…

L’héritage ouvrier au début du 21ème siècle

Alors que les grandes figures ouvrières semblent s’être effacées des représentations collectives, l’héritage de cette culture perdure de manière plus souterraine, dans les corps, les récits familiaux et les trajectoires…

De la revendication à la rigidité : quand le mouvement devient dogme

Un mouvement naît d’une faille, d’une colère, d’un besoin de justice. Il rassemble, fédère, invente un langage. Mais avec le temps, certaines causes se figent. Ce qui était contestation vivante…

La figure du porte-parole : mise en lumière ou effacement du groupe ?

Lorsqu’un mouvement collectif prend forme, il se confronte rapidement à la question de la voix. Qui parle, au nom de qui, comment et avec quelle légitimité ? Le porte-parole devient…

La place de l’enfant « invisible » : une stratégie de survie ?

Certain·e·s enfants ne font pas de bruit. Ils ne dérangent pas, ne réclament rien, semblent s’adapter à tout. On les qualifie de "sages", de "faciles", parfois d’"effacés". Mais derrière cette…

Publier pour ne pas ressentir : les réseaux comme anesthésie affective

Partager, poster, réagir. À chaque émotion, un contenu. À chaque vide, un flux. Les réseaux sociaux sont devenus un réflexe quasi automatique pour de nombreux·ses utilisateur·ices, un geste aussi banal…

Quand le célibat réactive des blessures plus anciennes

On croit vivre un simple moment sans amour, et c’est tout un monde intérieur qui se réveille. Le célibat, surtout lorsqu’il dure ou qu’il s’impose, ne fait pas que parler…

Douleurs diffuses, tensions persistantes : le poids de ce qu’on ne dit pas

Certaines douleurs ne cessent jamais vraiment. Elles errent dans le corps, changent de forme, résistent aux traitements. Elles sont trop légères pour alerter, mais trop présentes pour être ignorées. Pour ces douleurs diffuses, persistantes, insaisissables, le langage médical peine à offrir une explication satisfaisante. Et si, derrière ces tensions sans cause apparente, se logeait ce qui n’a jamais été dit, pensé, reconnu ? Un trop-plein silencieux Le corps ne parle pas avec des mots, mais il en garde les effets. Les émotions contenues, les conflits intérieurs refoulés, les désirs étouffés ne disparaissent pas dans le néant. Ils prennent parfois corps, dans des crispations, des raideurs, une fatigue sourde. Ce qui…

Faut-il encore lire la presse papier ? Un usage devenu acte de résistance

À l’heure des écrans omniprésents, des alertes permanentes et des flux ininterrompus, la lecture de la presse papier apparaît presque…

Parler pour exister : la parole comme capital sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont profondément redéfini le statut de la parole. Ce qui relevait autrefois de l’expression intime ou du…

Quand l’opinion devient produit : éditorialisation du clash

Dans un paysage médiatique saturé, capter l’attention devient un impératif économique. Or, parmi les leviers les plus efficaces, le conflit…

Quand tout est disponible, que veut-on vraiment voir ? L’illusion du choix infini

L’ère du streaming nous promet un accès sans limites à des milliers de contenus, accessibles à tout moment, depuis n’importe…

Un animal de compagnie dans le couple : pour quoi faire ?

Adopter un animal ensemble, c’est souvent plus qu’un simple geste affectueux. Derrière cette décision, se dessinent des besoins émotionnels, des projections inconscientes et parfois des mécanismes de compensation. Chat, chien ou lapin n’entrent pas innocemment dans la dynamique du couple ; ils occupent un rôle, bien au-delà de leur nature. L’animal comme tiers apaisant Dans bien des cas, l’animal vient adoucir les tensions et remplir les silences. Il capte l’attention, recentre le quotidien sur des gestes simples et crée une forme de tendresse indirecte. Quand la communication devient difficile ou que l’usure du lien s’installe, l’animal devient un pont ; il offre une manière de se reconnecter sans avoir à…

Études longues : échapper au monde ou le préparer autrement ?

Prolonger ses études, enchaîner les diplômes, retarder l’entrée dans la vie professionnelle. Ce phénomène, de plus en plus répandu, est souvent vu comme une stratégie rationnelle dans un monde incertain.…

Quand le corps prend la parole : écouter les symptômes autrement

Et si les douleurs physiques n’étaient pas toujours dues à un dysfonctionnement organique mais à un conflit psychique qui ne trouve pas d’autre issue ? Dans une société qui valorise…

La politesse est-elle un acte de respect ou un simple code social ?

On dit bonjour, on remercie, on s’efface devant une porte. Mais que reste-t-il du sens profond de ces gestes dans un monde où tout va vite, où l’on communique par…

L’esthétique du populisme : gestes, voix et postures de l’homme providentiel

Si le populisme séduit, ce n’est pas seulement par ce qu’il dit, mais par la manière dont il le dit, dont il l’incarne, dont il se donne à voir et à entendre. Au-delà des idées, c’est une esthétique, un style, une présence qui s’imposent. La figure de l’homme providentiel n’est pas née avec le populisme, mais celui-ci en réactive les codes avec une efficacité renouvelée : posture virile, voix forte, gestes marqués. La mise en scène devient politique à part entière. Un corps qui impose et rassure Dans la communication populiste, le corps est central. Il n’est pas passif, il agit, il performe une autorité supposée naturelle. Les bras levés,…

Mères de la nation : le féminin politique entre idéalisation et infantilisation

Les femmes qui accèdent au pouvoir politique ne le font jamais à nu : elles portent avec elles un faisceau d’attentes contradictoires, de projections archaïques, de stéréotypes persistants. Elles doivent rassurer sans attendrir, affirmer sans heurter, gouverner sans perdre leur féminité. Derrière les enjeux électoraux,…

Narcissisme, besoin d’amour : que cherche vraiment une figure présidentielle ?

Exposer sa personne, incarner une nation, séduire sans relâche : la fonction présidentielle ne se limite pas à gouverner. Elle exige de se donner à voir, de se faire entendre, d’être aimé — ou craint. Derrière l’autorité affichée, la figure présidentielle porte souvent un enjeu…

Le populisme comme symptôme d’une démocratie en souffrance

Le mot fait peur ou galvanise, selon l’angle depuis lequel on le prononce. Mais au-delà du débat idéologique, le populisme agit souvent comme un révélateur : celui d’un dérèglement démocratique plus profond que le phénomène lui-même. Derrière les slogans simplificateurs et la colère canalisée, se…

Faut-il forcément penser pareil pour vivre ensemble ?

Le vivre-ensemble est devenu un mot d’ordre. Mais derrière cette formule consensuelle se cache une question plus inconfortable : doit-on nécessairement partager les mêmes idées, les mêmes valeurs ou les…

Comment rapprocher les générations dans un monde fragmenté ?

Entre jeunes et anciens, le dialogue semble parfois rompu. Valeurs divergentes, langages dissonants, expériences historiques incomparables : chaque génération habite le monde à sa manière. Et pourtant, toutes coexistent dans…

Les fonctions symboliques du carnaval

Derrière ses masques, ses couleurs et ses excès, le carnaval n’est pas qu’une fête populaire : c’est un rituel collectif, une inversion symbolique, une soupape sociale, et parfois une critique…

L’enfant réparateur : quand une génération doit compenser le passé

Dans de nombreuses familles, l’enfant n’est pas seulement une promesse, il devient parfois un espoir de réparation. On projette sur lui les rêves inaboutis, les blessures silencieuses, les frustrations sociales…