Société

Nos comportements sont façonnés par notre environnement social, nos valeurs et les normes culturelles. L’influence des médias, des groupes et des institutions façonne notre identité et nos décisions. Décrypter ces mécanismes permet de mieux comprendre les dynamiques collectives et notre place dans la société.

“C’est un bon choix pour moi” : quand le discours de raison étouffe le désir

Certaines orientations semblent parfaitement calibrées : parcours cohérent, débouchés prometteurs, compatibilité avec les compétences acquises. Tout paraît logique, rassurant. Mais sous ce discours bien ficelé peut se dissimuler une tout autre dynamique : celle d’une protection contre le trouble du désir. En parlant de “choix raisonnable”, de “réalisme” ou d’“adaptation”, on évite parfois de se confronter à la question plus dérangeante de ce que l’on voudrait vraiment. Le bon choix devient alors un choix sécurisant, mais potentiellement désaffectivé. L’efficacité comme écran contre l’ambivalence Se dire que l’on a fait le bon choix peut masquer une incapacité à tolérer l’ambivalence. Le désir, par définition, n’est jamais entièrement clair, ni toujours compatible…

Les violences subtiles : la violence sous le masque de la bienveillance

Il est des violences qui ne se perçoivent qu’à travers le malaise diffus qu’elles installent. Dans le couple, certaines atteintes psychiques s’insinuent sous des gestes et des paroles apparemment empreints…

Choisir le même métier que son père : signe de liberté ou loyauté ?

À première vue, suivre la voie professionnelle de son père semble relever d’un choix naturel. Il connaît le métier, en parle, l’incarne. Le terrain est familier, balisé, sécurisant. Mais ce…

La figure idéalisée des grands-parents : entre mythe et réalité

Derrière l’image rassurante des grands-parents se cache parfois une construction idéalisée, éloignée des vérités intimes et inconscientes. La fabrication d’un modèle rassurant Dans l’imaginaire collectif, les grands-parents incarnent souvent la…

Les objets récurrents dans l’art : pourquoi font-ils écho en nous ?

Dans l’art, certains objets récurrents, tels que les clés, les miroirs, les portes, ou même les escaliers, semblent posséder un pouvoir symbolique puissant qui va bien au-delà de leur simple présence matérielle. Ces objets, souvent empreints d’une certaine banalité, deviennent des vecteurs de significations profondes, activant des processus psychiques inconscients et souvent refoulés. Selon une perspective freudienne, ces objets sont non seulement des symboles, mais aussi des manifestations de nos désirs, de nos peurs et de nos conflits internes, souvent liés à des expériences refoulées. Mais pourquoi certains objets récurrents dans l’art ont-ils ce pouvoir de nous toucher si profondément ? Le miroir : Symbole de l'identité et du narcissisme…

Le besoin de répétition : quand refaire encore et encore aide à grandir

Entendre la même histoire pour la dixième fois, rejouer inlassablement le même scénario ou aligner des objets avec précision... Ces répétitions constantes chez l’enfant intriguent, amusent parfois, ou lassent les adultes. Pourtant, répéter n’est jamais anodin : c’est une façon pour l’enfant d’apprivoiser le monde,…

Pourquoi certains ont besoin d’un cadre très rigide pour fonctionner ?

Certaines personnes s’imposent une organisation stricte, un emploi du temps millimétré, des rituels immuables. Elles ne supportent ni les imprévus, ni les changements d’horaires, ni les modifications de routine. Ce fonctionnement peut sembler excessif ou rigide vu de l’extérieur. Mais il a souvent une fonction…

Tricher, mentir, manipuler : le jeu comme laboratoire de nos ambiguïtés

Dans certains jeux vidéo ou jeux de plateau numériques, la manipulation fait partie des règles : bluffer, détourner, feinter. Cette possibilité n’étonne personne, elle est même souvent source de plaisir. Mais pour certains joueurs, cette liberté ludique devient un terrain d’expression plus profond : le…

Quand le métier devient une identité : reconnaissance ou effacement de soi ?

Dans nos sociétés, se présenter passe souvent par son métier. "Je suis médecin", "je suis prof", "je suis artisan"… La fonction n’est pas seulement ce que l’on fait, elle devient…

De la revendication à la rigidité : quand le mouvement devient dogme

Un mouvement naît d’une faille, d’une colère, d’un besoin de justice. Il rassemble, fédère, invente un langage. Mais avec le temps, certaines causes se figent. Ce qui était contestation vivante…

L’héritage social inconscient : ce que l’on reproduit malgré soi

Nous pensons choisir librement nos trajectoires. Pourtant, nombre de nos décisions, de nos comportements ou de nos renoncements s’inscrivent dans une continuité que nous ne maîtrisons pas totalement. L’héritage social…

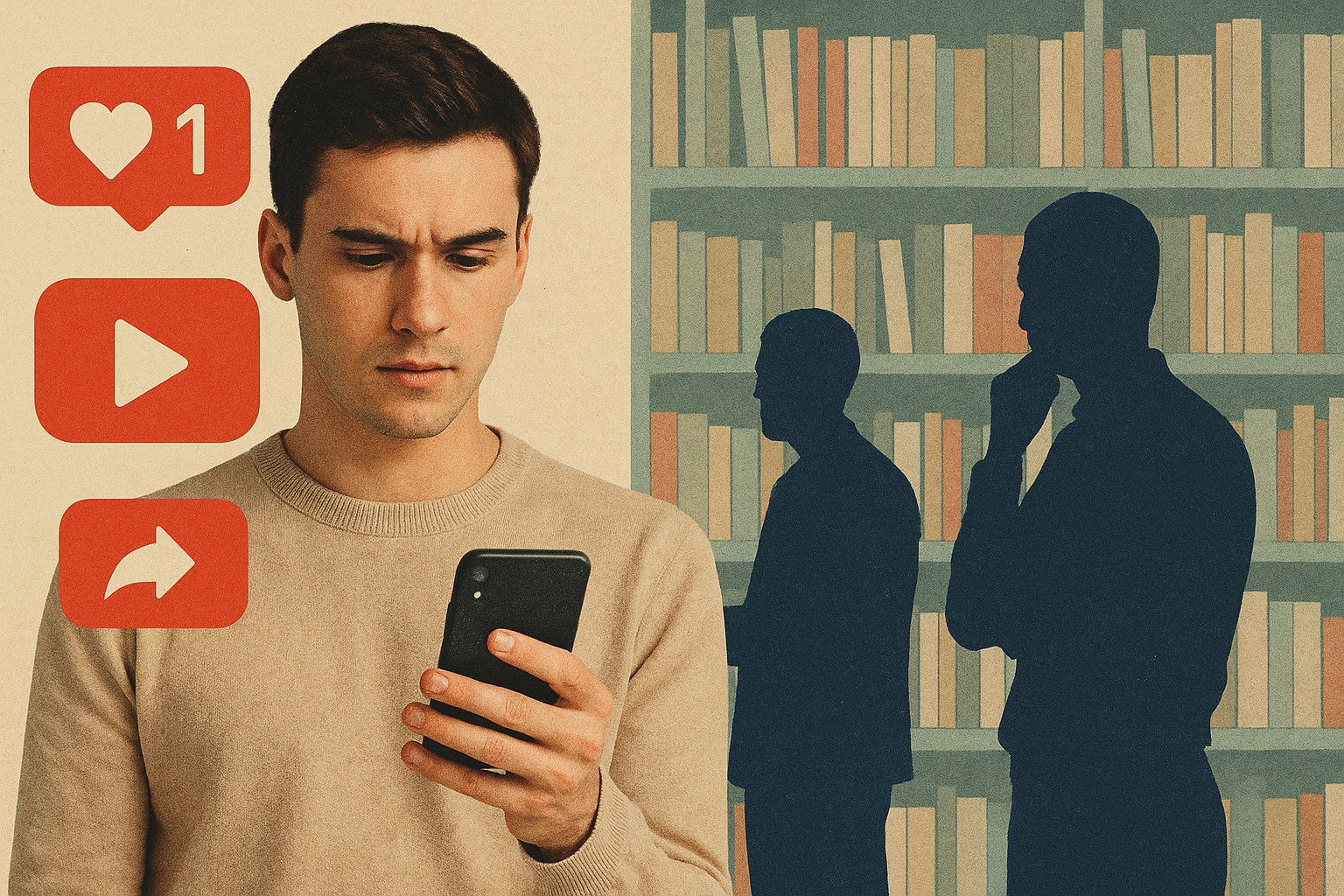

Publier pour ne pas ressentir : les réseaux comme anesthésie affective

Partager, poster, réagir. À chaque émotion, un contenu. À chaque vide, un flux. Les réseaux sociaux sont devenus un réflexe quasi automatique pour de nombreux·ses utilisateur·ices, un geste aussi banal…

Corps exposé : quand le soin révèle une histoire silencieuse

Se rendre dans un spa ou recevoir un soin corporel suppose de se dévêtir, de s’abandonner, de se montrer sans défense. Pour certain·es, ce geste simple est une évidence. Pour…

Une phrase dite sans y penser : quand une remarque réveille l’intérieur

Il suffit parfois de quelques mots, dits sans intention particulière, pour que quelque chose se fissure à l’intérieur. Une remarque anodine, une phrase jetée au détour d’une conversation, et soudain,…

Corps collectifs : quand la scène respire à plusieurs

Il y a des scènes où aucun personnage ne domine, où ce n’est pas un individu qui captive, mais l’ensemble, le groupe, l’agencement mouvant de plusieurs corps dans un même…

Le mécanisme de condensation des rêves

L’analyse des rêves constitue un fondamental de la psychanalyse. « L’interprétation des rêves », de Sigmund Freud, publié en 1900, constitue l’œuvre maîtresse de la littérature psychanalytique en ce domaine. Il importe d’abord pour bien appréhender le rêve et les mécanismes de son élaboration, de comprendre comment cela se passe sur le plan psychique. Le système conscient dort, il n’est plus en activité, alors que l’inconscient demeure éveillé et produit l’activité onirique. Existe entre le conscient et l’inconscient une « censure », qui a pour fonction d’empêcher les contenus inconscients d’accéder au conscient. Celle-ci continue de veiller même lorsque nous dormons afin de toujours s’opposer à l’accès…

Le pouvoir des silences à la radio : dire sans tout expliquer

À l’heure où les médias visuels saturent l’attention par l’image et le bruit, la radio, et plus encore le podcast,…

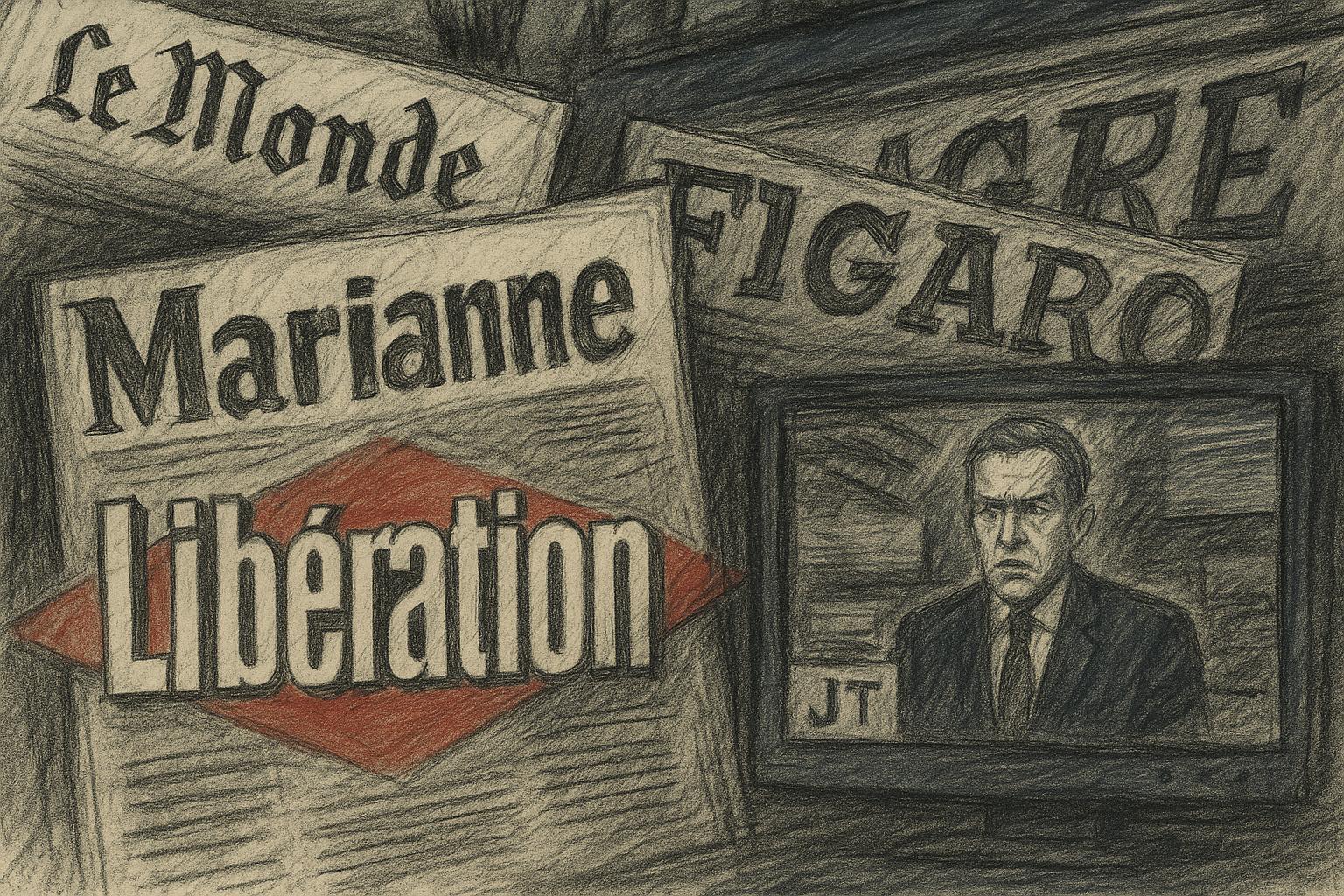

Lignes éditoriales : la presse face à la polarisation des publics

La ligne éditoriale, longtemps perçue comme une orientation discrète, tend aujourd’hui à devenir une marque identitaire revendiquée. Chaque titre, chaque…

Scroll, swipe, zap : une pensée fragmentée par les médias numériques ?

Le geste numérique est devenu un prolongement naturel de l’attention : on fait défiler, on passe, on zappe. Chaque action…

Formats courts dans le numérique : que reste-t-il de l’analyse ?

L’essor du numérique a modifié en profondeur la manière dont l’information circule, se consomme et se fabrique. Parmi les changements…

Sortir de l’évitement : un chemin lent vers la reconquête de soi

Il y a des choses que l’on évite sans s’en rendre compte : certaines situations, certains lieux, certaines émotions, certaines vérités. Parfois, on organise toute sa vie autour de ce qu’on ne veut surtout pas revivre. Cela peut sembler protecteur, temporaire, raisonnable. Mais au fil du temps, l’évitement s’installe. Il ne soulage plus vraiment : il enferme. Sortir de ce cercle ne se fait ni d’un coup ni sans résistance. C’est un chemin lent — mais souvent libérateur — vers un rapport plus libre à soi. L’évitement, une protection devenue prison L’évitement naît souvent d’un traumatisme ou d’une angoisse intense. À un moment donné, le corps ou le psychisme a…

L’idéal du Moi, un tyran intérieur ?

L’idéal du Moi est une notion fondamentale de la psychanalyse, introduite par Sigmund Freud au début du XXe siècle. Elle désigne une instance psychique formée au cours de l’enfance, qui…

Ne jamais rien décider seul : coopération authentique ou peur de l’autonomie ?

Dans certains environnements professionnels, la coopération est un principe de fonctionnement assumé, recherché, valorisé. Mais chez certaines personnes, ce principe devient une nécessité absolue : elles consultent, partagent, valident à…

Quand la honte traverse les générations : une émotion héritée en silence

La honte est une émotion souvent tue, étouffée, dissimulée derrière les silences ou les masques familiaux. Elle se transmet rarement par les mots, mais elle circule d’une génération à l’autre,…

Narcissisme, besoin d’amour : que cherche vraiment une figure présidentielle ?

Exposer sa personne, incarner une nation, séduire sans relâche : la fonction présidentielle ne se limite pas à gouverner. Elle exige de se donner à voir, de se faire entendre, d’être aimé — ou craint. Derrière l’autorité affichée, la figure présidentielle porte souvent un enjeu narcissique profond, qui oscille entre volonté de maîtrise et quête de reconnaissance. La scène médiatique devient alors un théâtre intime, où le besoin d’amour n’est jamais très loin de la pulsion de domination. Le miroir du peuple comme épreuve du moi En démocratie, le président est élu pour représenter le collectif. Mais ce miroir social agit aussi comme une surface de projection massive : plus…

L’éveil politique des jeunes générations : lucidité, humour et radicalité douce

On les dit désengagés, apathiques ou obsédés par leurs écrans. Pourtant, une observation plus fine révèle un phénomène inversé : les jeunes générations ne se détournent pas du politique, elles en redéfinissent les contours. Elles refusent les codes anciens, se méfient des grands récits idéologiques,…

Le père, le chef, le sauveur : le fantasme d’incarnation

Pourquoi certaines figures politiques captivent-elles au point de susciter un attachement presque mystique, au-delà des idées qu’elles défendent ? Derrière l’adhésion à un leader charismatique se joue souvent un mécanisme inconscient de transfert : le besoin de croire qu’un seul homme pourrait incarner la volonté…

Comment regagner la confiance des Français en la politique ?

Alors que la défiance envers les institutions politiques ne cesse de croître, la question de la reconquête démocratique devient centrale. Il ne s'agit pas seulement de réhabiliter une fonction ou une figure, mais de reconstruire un lien abîmé entre représentants et représentés, entre promesses et…

L’école fabrique-t-elle encore des citoyens ?

De la devise républicaine gravée sur les frontons aux manuels d’éducation morale et civique, l’école française continue d’affirmer son ambition de former des citoyens éclairés, autonomes et responsables. Mais dans…

Les réseaux sociaux, accélérateurs de valeurs communes ou de polarisation ?

On leur reproche d’isoler, d’agresser, de fragmenter. Mais les réseaux sociaux ne font pas que diviser : ils relient aussi, fédèrent, donnent voix à des communautés invisibles. Ils bouleversent nos…

En France, la folie des festivals musicaux

Chaque été, des centaines de festivals investissent les campagnes, les villes et les plages françaises. Rock, électro, jazz, musiques du monde ou rap : aucune esthétique n’échappe à cette effervescence…

Le lien grands-parents / petits-enfants : un refuge dans une société en tension

Dans une époque marquée par l’accélération, la mobilité et les ruptures générationnelles, le lien entre grands-parents et petits-enfants fait figure d’exception. Ni tout à fait éducatif, ni entièrement amical, il…