Société

Nos comportements sont façonnés par notre environnement social, nos valeurs et les normes culturelles. L’influence des médias, des groupes et des institutions façonne notre identité et nos décisions. Décrypter ces mécanismes permet de mieux comprendre les dynamiques collectives et notre place dans la société.

Le modèle culturel de la personnalité

La personnalité est-elle uniquement le fruit de notre histoire personnelle, de nos traits de caractère, de notre hérédité ? Pour la psychanalyse, la réponse est plus nuancée : si le sujet se construit à partir de son vécu intime, il se construit aussi dans un contexte symbolique, langagier et culturel. Le modèle culturel de la personnalité invite à penser que nos manières d’être, nos désirs, nos symptômes, ne sont jamais détachés de la société dans laquelle nous évoluons. Notre inconscient est structuré par les discours, les normes et les valeurs qui nous précèdent. La personnalité, une construction dans le langage En psychanalyse, le sujet n’existe pas hors du langage. Dès…

L’examen clinique : quand se faire toucher demande de s’abandonner

L’examen médical est souvent perçu comme un acte technique, routinier. Palper, ausculter, observer, mesurer. Pourtant, ce moment soulève parfois une gêne diffuse, une crispation, voire une résistance. Se laisser toucher,…

Le choix du prénom, entre fantasmes et désirs inconscients

Donner un prénom à son enfant paraît être un acte anodin, guidé par des goûts personnels ou des sonorités appréciées. Pourtant, derrière ce choix se dissimulent souvent des désirs inconscients,…

Dans l’entreprise, apprendre à se préserver sans culpabiliser

Dire non à une sollicitation, prendre une pause, s’extraire d’une réunion pour souffler, décliner un projet supplémentaire : autant d’actes simples en apparence, mais souvent coûteux sur le plan psychique.…

Écriture : la charge symbolique des objets dans les récits d’enfance

Dans bien des récits d’enfance, ce sont les objets qui agissent comme déclencheurs de la mémoire. Une boîte oubliée, un vêtement jauni, un parfum ancien suffisent à faire resurgir un monde affectif enfoui. Ces objets ne sont pas de simples accessoires : ils portent une charge symbolique puissante. Ils condensent des affects, des scènes, des blessures. En les convoquant, l’écriture met en jeu une mémoire qui déborde la remémoration consciente. Lire autrement ces objets-mémoire, c’est percevoir qu’ils constituent souvent le véritable cœur émotionnel du récit d’enfance, là où l’inconscient se loge dans la matière même. L’objet comme déclencheur involontaire Le propre de l’objet-mémoire est d’agir à l’insu du sujet. Son…

Rêver d’un autre métier, mais rester immobile : fantasme ou inhibition ?

Certaines personnes parlent souvent d’un autre métier, d’une autre vie. Elles se projettent dans un ailleurs plus libre, plus aligné, plus vivant. Mais ce rêve ne se concrétise jamais. Il revient, insiste, se transforme parfois, mais ne s’incarne pas. Ce décalage entre l’élan imaginé et…

Quand jardiner, cuisiner ou bricoler réparent quelque chose

Retourner la terre, éplucher des légumes, ranger un tiroir… Ces gestes simples, souvent relégués au quotidien ou à la distraction, peuvent pourtant jouer un rôle psychique profond. Ils créent un espace de continuité, de maîtrise douce, de réparation symbolique. Sans que cela soit formulé consciemment,…

Ne jamais rien décider seul : coopération authentique ou peur de l’autonomie ?

Dans certains environnements professionnels, la coopération est un principe de fonctionnement assumé, recherché, valorisé. Mais chez certaines personnes, ce principe devient une nécessité absolue : elles consultent, partagent, valident à chaque étape, comme si décider seul représentait un danger. Cette posture, souvent interprétée comme une…

L’attachement au métier : fidélité à soi ou loyauté familiale ?

Certains choisissent leur métier par vocation, d’autres par nécessité. Mais il existe aussi un attachement plus opaque, plus ancien, presque organique. On aime son métier, on y reste, on y…

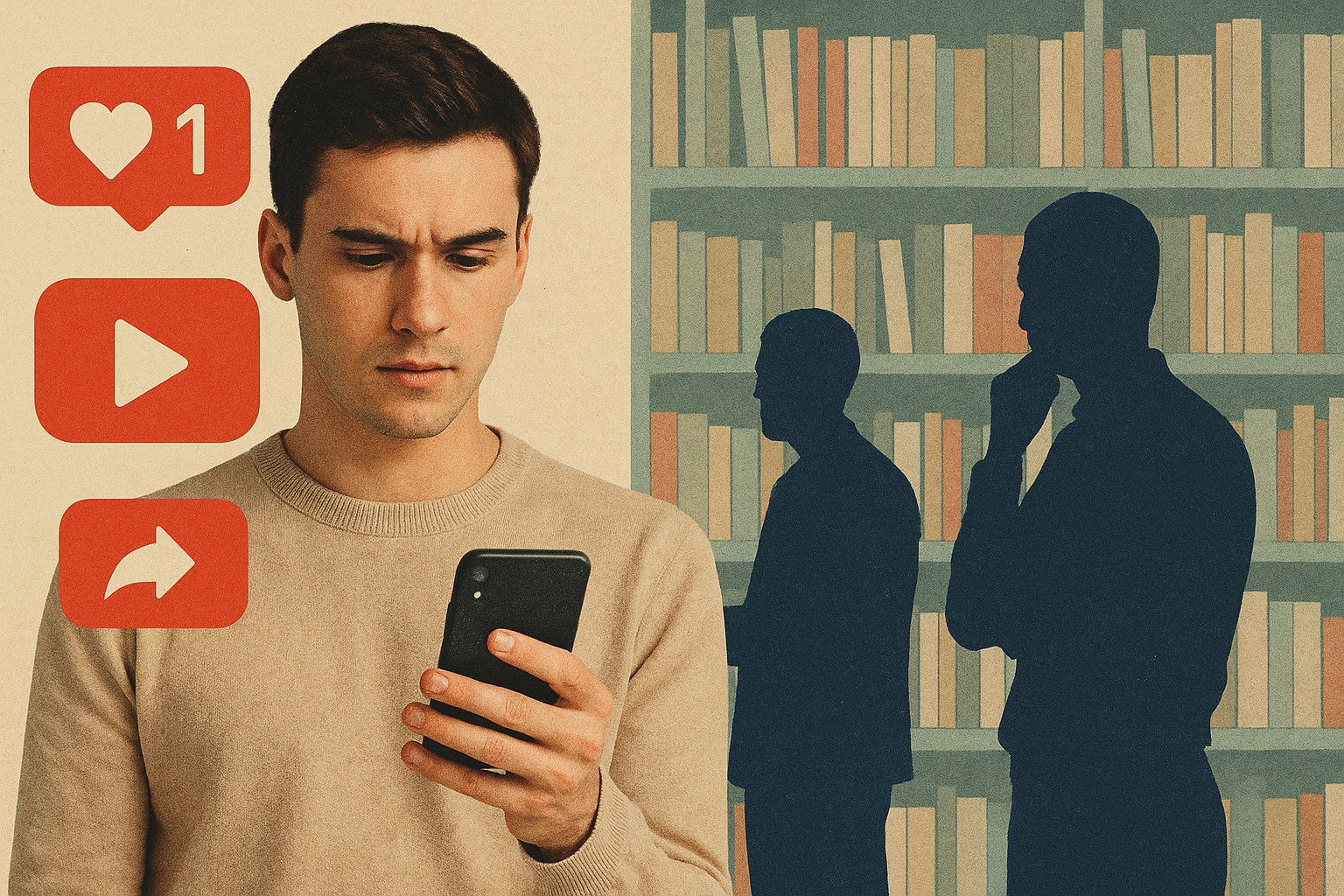

Peut-on réellement vivre sans les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux se sont glissés dans toutes les interstices de la vie moderne : travail, relations, loisirs, information. Ils occupent une place telle qu’on pourrait croire leur usage indispensable,…

Agriculteur de père en fils : une douce révolution ?

Dans le monde agricole, la transmission familiale reste une évidence. Reprendre l’exploitation des parents est souvent présenté comme une continuité naturelle, presque biologique. Pourtant, de plus en plus d’enfants d’agriculteurs…

Un mouvement populaire pour réhabiliter le politique ?

La défiance envers la politique institutionnelle s’est installée dans les esprits comme une évidence. Pourtant, derrière les critiques et les désillusions, persiste une attente silencieuse : celle de voir émerger…

Comment gérer les tensions au sein du couple

Quand le conflit devient un révélateur plutôt qu’une menace Dans toute relation, les tensions sont inévitables. Elles ne sont pas le signe d’un échec, mais celui de deux subjectivités qui…

Comment je me parle à moi-même ? Le sens du dialogue intérieur

Il y a une voix qui nous accompagne en permanence. Parfois encourageante, parfois ironique, souvent exigeante. C’est la voix intérieure, celle avec laquelle nous dialoguons en silence tout au long…

Pourquoi certaines amitiés survivent au temps, et d’autres non ?

Certaines amitiés s’éloignent sans fracas, d’autres résistent aux années, aux silences, aux distances. Pourquoi certaines relations semblent s’éroder inévitablement tandis que d’autres se renforcent dans l’épreuve du temps ? L’amitié,…

Écrire la fratrie : entre conflit et complicité dans les récits d’enfance

Les récits d’enfance accordent souvent une place singulière à la fratrie. Frères et sœurs y apparaissent comme des figures ambiguës, tour à tour complices, rivales, protectrices ou persécutrices. Ce que les écrivains donnent à lire n’est jamais une fratrie "réaliste" : c’est la mémoire affective de ces liens précoces, marquée par les fantasmes, les blessures et les désirs qui traversent l’histoire familiale. Lire ces récits autrement, c’est comprendre que les relations fraternelles y constituent un théâtre privilégié du psychisme en formation, un espace où se rejouent les grands conflits du sujet. La fratrie comme scène primitive de la rivalité La fratrie constitue d’abord une scène où se cristallise la rivalité.…

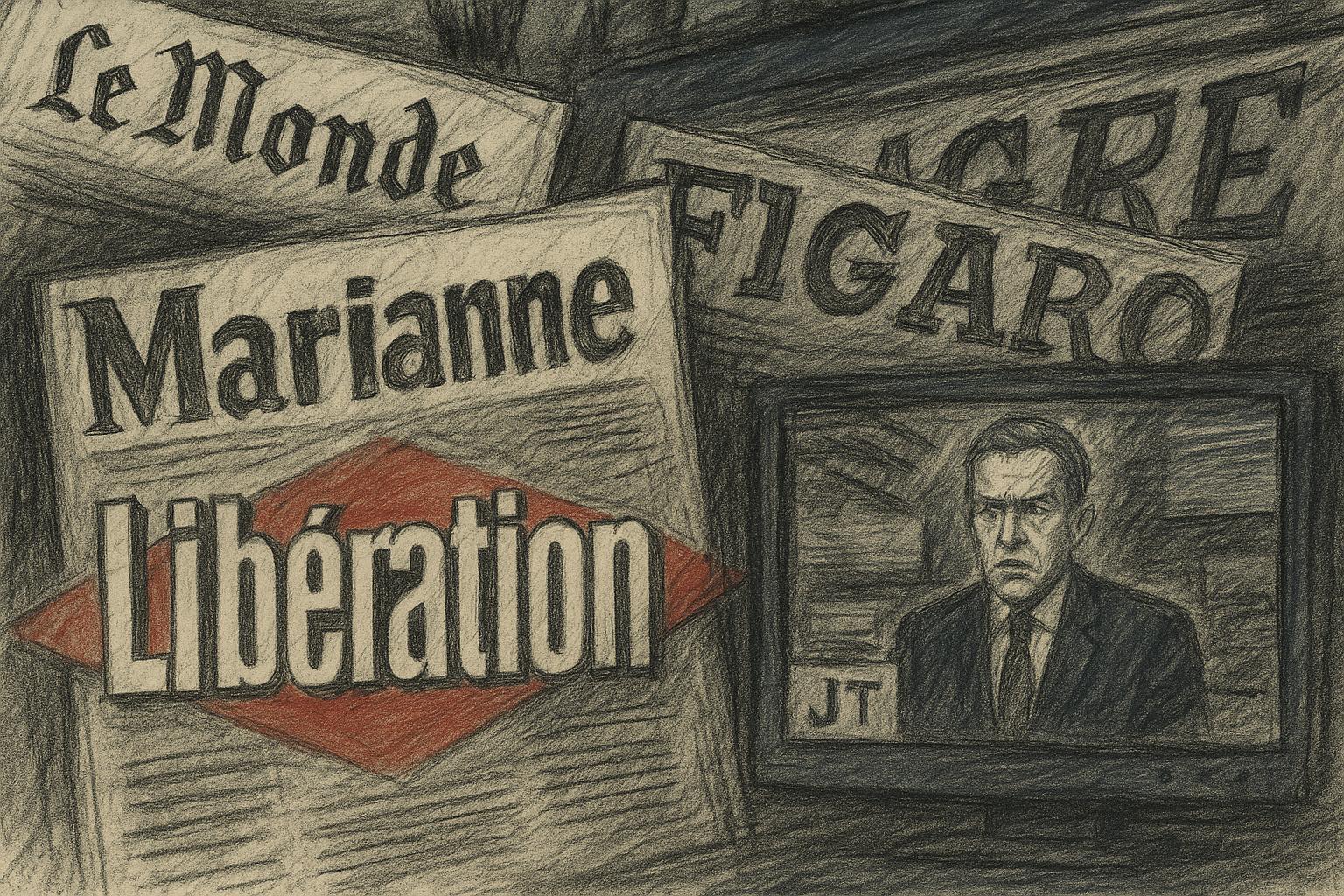

Dans la presse, l’analyse en voie de disparition ?

Dans un paysage médiatique dominé par l’urgence, la réaction et la brièveté, la place accordée à l’analyse semble se réduire.…

Formats courts dans le numérique : que reste-t-il de l’analyse ?

L’essor du numérique a modifié en profondeur la manière dont l’information circule, se consomme et se fabrique. Parmi les changements…

Lignes éditoriales : la presse face à la polarisation des publics

La ligne éditoriale, longtemps perçue comme une orientation discrète, tend aujourd’hui à devenir une marque identitaire revendiquée. Chaque titre, chaque…

Pourquoi les médias français sont si anxiogènes ?

Le sentiment d’inquiétude permanente face à l’actualité n’est pas uniquement lié à la gravité des événements eux-mêmes. Il tient aussi…

Quand nos choix de vie deviennent insupportables pour nos amis

On pense souvent que ceux qui nous aiment se réjouiront de nos réussites, de nos transformations, de nos nouveaux chemins. Pourtant, il arrive que l’on sente une gêne, un retrait, une ironie dans le regard de certains amis face à nos décisions. Ce n’est pas un désaccord exprimé, mais un climat trouble. Une distance, un silence, une remarque acide. Comme si nos choix de vie réveillaient chez l’autre quelque chose d’inconfortable, voire de menaçant. Pourquoi certaines décisions personnelles deviennent-elles si difficiles à partager avec ceux qui nous connaissent depuis longtemps ? L’autre face à son propre renoncement Quand une personne décide de changer de rythme, d’assumer une nouvelle orientation ou…

Culpabilité de la solitude : quand s’isoler devient une transgression

On pourrait croire que la solitude ne regarde que soi, qu’elle est un état personnel, un choix intime. Pourtant, beaucoup de ceux qui la vivent éprouvent une forme de malaise,…

Le monstre protecteur : figures archaïques de la sécurité et de la terreur

Certains films mettent en scène une figure ambivalente qui fascine autant qu’elle inquiète : celle du monstre protecteur. Bête puissante, créature difforme, être marginal ou surnaturel, il inspire d’abord la…

L’éveil politique des jeunes générations : lucidité, humour et radicalité douce

On les dit désengagés, apathiques ou obsédés par leurs écrans. Pourtant, une observation plus fine révèle un phénomène inversé : les jeunes générations ne se détournent pas du politique, elles…

Le retour du débat : vers une société plus réflexive ?

Alors que l’époque semble dominée par le clash, la polarisation et le soupçon généralisé, une autre dynamique, plus souterraine, semble émerger : celle d’un retour du débat, non comme affrontement, mais comme besoin. Dans les médias, les familles, les collectifs, le débat revient comme une manière d’habiter ensemble un désaccord. Ce qui se joue ici n’est pas un simple échange d’arguments, mais la possibilité d’une écoute en tension, qui tente de faire place à la complexité. Un besoin de compréhension au milieu du bruit Dans un monde saturé de prises de parole, la parole pensée devient rare et précieuse. Les Français ne semblent pas fatigués d’écouter, mais fatigués de n’entendre…

Peut-on dialoguer avec les populistes sans risquer de les renforcer ?

Le populisme interroge autant qu’il inquiète. Faut-il le combattre frontalement, l’ignorer, ou tenter d’ouvrir un dialogue ? À mesure qu’il s’impose dans les urnes comme dans les esprits, la tentation de l’affrontement cède parfois à celle de l’écoute, voire de la récupération. Mais dialoguer avec…

Le populisme comme symptôme d’une démocratie en souffrance

Le mot fait peur ou galvanise, selon l’angle depuis lequel on le prononce. Mais au-delà du débat idéologique, le populisme agit souvent comme un révélateur : celui d’un dérèglement démocratique plus profond que le phénomène lui-même. Derrière les slogans simplificateurs et la colère canalisée, se…

La voix du pouvoir : quand la parole devient hypnose collective

Dans les grands moments de l’histoire politique, ce n’est pas seulement le contenu des discours qui marque les esprits, mais la manière dont ils sont dits, portés, incarnés par une voix singulière. La voix politique ne se limite pas à transmettre une idée : elle…

L’enfant réparateur : quand une génération doit compenser le passé

Dans de nombreuses familles, l’enfant n’est pas seulement une promesse, il devient parfois un espoir de réparation. On projette sur lui les rêves inaboutis, les blessures silencieuses, les frustrations sociales…

Citoyenneté émotionnelle : faut-il ressentir pour agir ?

On présente souvent le citoyen comme un acteur rationnel : informé, lucide, capable de jugement autonome. Mais dans la réalité, nos engagements politiques naissent rarement d’un raisonnement abstrait. Ils surgissent…

L’école peut-elle encore transmettre des valeurs communes ?

Longtemps pensée comme l’espace de fabrication du citoyen, l’école incarne l’idéal républicain d’une transmission des savoirs et des valeurs partagées. Laïcité, égalité, esprit critique, respect de l’autre… ces principes forment…

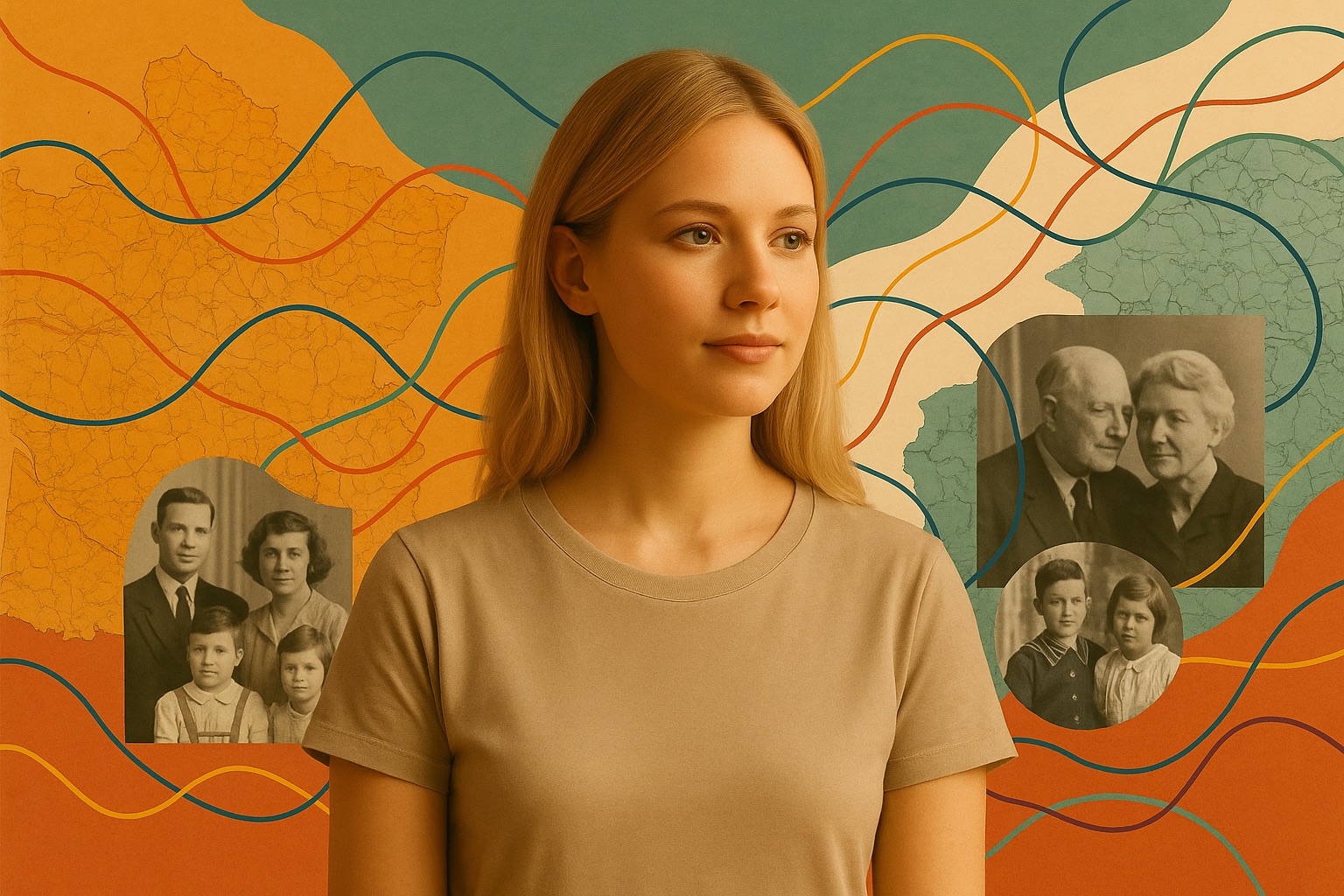

Peut-on construire des valeurs communes sans passé commun ?

Dans une société marquée par la diversité des origines, des trajectoires et des mémoires, la question du passé partagé devient centrale. Comment faire société quand les histoires ne coïncident pas…